La guerre éclair

En août 1806, le Saint-Empire germanique qui existait depuis l’an 962, est englouti dans le Grand Empire. L’Angleterre, cherchant l’entente avec la France, fait des propositions alors que son gouvernement a décrété le blocus des côtes de l’embouchure de l’Elbe à Brest. Napoléon les rejette, persuadé d’une entente sournoise entre anglais et russes et qu’une coalition imminente est inévitable. De son côté, la Prusse, inquiète de l’influence française en Allemagne, somme la France, le 1er octobre, d’évacuer l’Allemagne sous 8 jours. La guerre est le prix à payer pour l’existence du grand Empire. La 4eme coalition se met en place. En Prusse, alliée de la Russie toujours en guerre, « les sabres jaillissent des fourreaux ». L’Empereur voudrait la paix, mais il se heurte à « la duplicité anglaise, la fourberie russe, la trahison prussienne ».

En août 1806, le Saint-Empire germanique qui existait depuis l’an 962, est englouti dans le Grand Empire. L’Angleterre, cherchant l’entente avec la France, fait des propositions alors que son gouvernement a décrété le blocus des côtes de l’embouchure de l’Elbe à Brest. Napoléon les rejette, persuadé d’une entente sournoise entre anglais et russes et qu’une coalition imminente est inévitable. De son côté, la Prusse, inquiète de l’influence française en Allemagne, somme la France, le 1er octobre, d’évacuer l’Allemagne sous 8 jours. La guerre est le prix à payer pour l’existence du grand Empire. La 4eme coalition se met en place. En Prusse, alliée de la Russie toujours en guerre, « les sabres jaillissent des fourreaux ». L’Empereur voudrait la paix, mais il se heurte à « la duplicité anglaise, la fourberie russe, la trahison prussienne ».

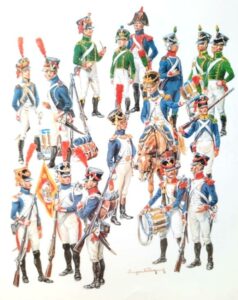

Tard dans la soirée du 18 septembre 1806, il décide le départ de la Garde à pied, vers l’est. La Garde à cheval partira plus tard. Le 28, elle a déjà parcouru 550 km. Entre temps, Napoléon crée un régiment de chasseurs-vélites : les « Fusiliers de la Garde impériale », à partir des compagnies de réserve des départements. Intégrés aux unités de chasseurs, ils porteront le même uniforme, excepté la coiffure qui sera le shako.

Le 6 octobre, on souffle enfin à Bramberg en Bavière, à 750 km de Paris. Le même jour, 1300 chevaux de la cavalerie de la Garde et 300 gendarmes d’élite passent le Rhin et ne rejoindront l’Empereur qu’à Berlin. L’Empereur ordonne d’établir une base logistique en mesure de doter chaque soldat de la Garde de 4 jours de vivres et de mettre sur pied un convoi transportant plusieurs dizaines de milliers de rations, ces dispositions ayant fait défaut à Austerlitz.

Le 7 octobre, 190 000 français, 33 000 bavarois et allemands constituant la Grande Armée prennent l’offensive vers le nord, en marche à l’ennemi dans une manœuvre d’enveloppement des forces prussiennes (200 000 hommes) dont les 70 000 du duc de Brunswick qui comptent déboucher par surprise. Le 8 octobre, les 2 armées française et prussienne se trouvent de part et d’autre du massif du Thüringer Wald (Thuringe, Allemagne), les français au sud, les prussiens au nord. Ces derniers amorçant un mouvement circulaire destiné à tourner la Grande Armée, Napoléon contourne l’ennemi, franchit en sens inverse et à toute vitesse les défilés du Frankenwald, descend la vallée de la Saale et atteint la ville de Iéna sur les arrières et les flancs de son adversaire. Dans la nuit du 13 au 14, l’Empereur installe son artillerie sur le plateau du Landgrafenberg qui domine la vallée et la ville. Le 14 octobre, il étrille l’arrière-garde prussienne du prince Hohenlohe et ses 50 000 hommes chargés de protéger la retraite du gros des forces. La stupéfaction de Napoléon est grande lorsqu’il apprend que le même jour, le maréchal Davout, à Auerstaedt, (20 km au nord d’Iéna), est victorieux avec ses 26 000 hommes face aux 70 000 hommes du duc de Brunswick. Les 2 armées prussiennes vaincues refluent en déroute. Les maréchaux Murat, Davout, Ney et Soult lancés à leur poursuite transforment la déroute en débâcle.

Le 7 octobre, 190 000 français, 33 000 bavarois et allemands constituant la Grande Armée prennent l’offensive vers le nord, en marche à l’ennemi dans une manœuvre d’enveloppement des forces prussiennes (200 000 hommes) dont les 70 000 du duc de Brunswick qui comptent déboucher par surprise. Le 8 octobre, les 2 armées française et prussienne se trouvent de part et d’autre du massif du Thüringer Wald (Thuringe, Allemagne), les français au sud, les prussiens au nord. Ces derniers amorçant un mouvement circulaire destiné à tourner la Grande Armée, Napoléon contourne l’ennemi, franchit en sens inverse et à toute vitesse les défilés du Frankenwald, descend la vallée de la Saale et atteint la ville de Iéna sur les arrières et les flancs de son adversaire. Dans la nuit du 13 au 14, l’Empereur installe son artillerie sur le plateau du Landgrafenberg qui domine la vallée et la ville. Le 14 octobre, il étrille l’arrière-garde prussienne du prince Hohenlohe et ses 50 000 hommes chargés de protéger la retraite du gros des forces. La stupéfaction de Napoléon est grande lorsqu’il apprend que le même jour, le maréchal Davout, à Auerstaedt, (20 km au nord d’Iéna), est victorieux avec ses 26 000 hommes face aux 70 000 hommes du duc de Brunswick. Les 2 armées prussiennes vaincues refluent en déroute. Les maréchaux Murat, Davout, Ney et Soult lancés à leur poursuite transforment la déroute en débâcle.

Quant à la Garde à pied, elle est restée en réserve et n’a une fois de plus ni bougé, ni tiré un coup de fusil. Le 15 octobre, alors que la cavalerie de Murat harcèle les fuyards du roi de Prusse, la Garde à cheval reste en arrière avec le convoi, et la Garde à pied prend en charge le ramassage des blessés des combats de la veille.

La trève hivernale

Le 24 octobre, après une marche de 200 km, la Garde au complet rentre dans Postdam en état de fatigue extrême. Oubliant son épuisement, après une journée de repos, elle entoure l’Empereur dans son entrée triomphale à Berlin le 27 octobre, par la porte de Brandebourg. Toutes les plateformes prussiennes sont tombées en quelques jours. La campagne éclair n’a duré qu’une semaine. Dans les cantonnements organisés par le général Hulin, le tout nouveau commandant de la place de Berlin, les soldats de la Garde retrouvent un minimum de confort.

Les hommes sont logés chez l’habitant en bonne entente. Mais la discipline reste sévère : quelques voleurs sont fusillés. Hulin, réputé dur et impitoyable, avait prévenu : « Le soldat doit vivre, mais non s’enrichir aux dépens des bourgeois ». Si les officiers habitent de luxueux pavillons abandonnés par leurs propriétaires, la préservation des biens est de règle. Les écuries royales de la ville hébergent la cavalerie. Napoléon annonce la formation de nouveaux régiments à l’intérieur de l’Empire. Habillés à la hâte et nourris par les prussiens envahis, Italiens, hollandais, saxons viendront renforcer la Grande Armée et la Garde Impériale.

Informé de l’arrivée du général en chef de l’armée russe Bennigsen sur la Vistule, Napoléon ordonne, à la mi-novembre, un bond vers l’est et quitte Berlin avec la Garde. En effet, de grands intérêts l’appellent à Varsovie, cœur de la Pologne, qui, reconstituée, serait «la barrière de l’est pour contenir la barbarie russe ».

La route vers Varsovie est un enfer d’eau et de glace dans un décor d’une tristesse infinie de marais et de sapins. L’Armée entière maudit ce « pays du diable », les prussiens, la guerre, les russes et… « le Tondu » (surnom affectueux et familier donné à l’Empereur) ! Lui aussi, le chapeau plein d’eau pendant sur les épaules, est d’une humeur massacrante. C’est là qu’il a appelé les hommes de sa Garde « les Grognards ». Les yeux caves, les joues enfoncées, couverts d’une barbe crasseuse de plusieurs jours, les capotes aux pans crottés et alourdis par la terre, les Grognards rentrent à Varsovie le 1er jour de l’an 1807, quelques heures après l’Empereur, arrivé seul.

Le mois de janvier à Varsovie « console les misères ». On se repose. Les paquetages et les vêtements sont réparés, remplacés, recomplétés. La Garde mange à sa faim ; fêtes et bals, mais aussi revues et parades se succèdent. Simultanément, les convois de renfort à la Grande Armée sur les routes de France, des états allemands et d’Italie s’allongent. Les centres d’étape entre les dépôts logistiques sont des ruches. Ils voient passer des quantités jamais vues de vivres, fourrage, habits, armes, munitions… De son côté, l’Empereur s’applique à organiser le gouvernement provisoire de la Pologne et l’armée polonaise.

Le carnage d’Eylau

Janvier 1807 : la trêve hivernale tant attendue est rompue par la mise en mouvement des troupes de Bennigsen en direction du corps d’armée commandé par Ney stationnant à la gauche de la Grande Armée. Le 27 janvier, Napoléon lance les ordres de mouvement. Le 30, avant de quitter Varsovie, il ordonne la levée d’un corps de chevau-légers polonais (l’état-major et 4 compagnies de 120 hommes). Avec les polonais admis dans la Garde, sa conception d’armée européenne se précise. Il faut aller vite, profiter de l’avantage d’« une armée russe qui fuit, sans savoir où elle va ». Contre toute attente, elle fait demi-tour et se positionne, le 7 février 1807, devant un village de misère perdu dans la plaine blanchie par la neige : Eylau. La troupe affamée se couche dans la neige. Et pourtant, le 8 février au matin, les soldats de la Garde se présentent rasés à l’Empereur pour la bataille ! Sous un ciel plombé chargé de neige, l’artillerie russe se déchaîne. Les boulets fauchent des files entières de grenadiers de la Garde massée autour de l’Empereur sur la butte du cimetière d’Eylau en flamme. A 11h00, le VIIe corps du maréchal Augereau parti à l’attaque est désorienté par de violentes bourrasques de neige. La cavalerie russe en profite pour ouvrir une large brèche au centre des lignes françaises et provoque une attrition alarmante des carrés de fantassins. Une accalmie vers 11h30 dévoile une armée française au bord de la débâcle.

Janvier 1807 : la trêve hivernale tant attendue est rompue par la mise en mouvement des troupes de Bennigsen en direction du corps d’armée commandé par Ney stationnant à la gauche de la Grande Armée. Le 27 janvier, Napoléon lance les ordres de mouvement. Le 30, avant de quitter Varsovie, il ordonne la levée d’un corps de chevau-légers polonais (l’état-major et 4 compagnies de 120 hommes). Avec les polonais admis dans la Garde, sa conception d’armée européenne se précise. Il faut aller vite, profiter de l’avantage d’« une armée russe qui fuit, sans savoir où elle va ». Contre toute attente, elle fait demi-tour et se positionne, le 7 février 1807, devant un village de misère perdu dans la plaine blanchie par la neige : Eylau. La troupe affamée se couche dans la neige. Et pourtant, le 8 février au matin, les soldats de la Garde se présentent rasés à l’Empereur pour la bataille ! Sous un ciel plombé chargé de neige, l’artillerie russe se déchaîne. Les boulets fauchent des files entières de grenadiers de la Garde massée autour de l’Empereur sur la butte du cimetière d’Eylau en flamme. A 11h00, le VIIe corps du maréchal Augereau parti à l’attaque est désorienté par de violentes bourrasques de neige. La cavalerie russe en profite pour ouvrir une large brèche au centre des lignes françaises et provoque une attrition alarmante des carrés de fantassins. Une accalmie vers 11h30 dévoile une armée française au bord de la débâcle.

Vers midi, la bataille d’Eylau rentre dans l’histoire avec la plus grande charge de cavalerie jamais vue, derrière Murat qui va dégager le terrain avec ses colonnes interminables d’escadrons chevauchant côte à côte.

Le général Dalhmann, qui a succédé à Morland à la tête de ses Chasseurs de la Garde à cheval, est tué lors de la charge par un éclat d’obus. Avec ses grenadiers à cheval, le général Lepic traverse plusieurs fois les rangs des grenadiers russes. Malgré tout, les Russes résistent et progressent vers l’église d’Eylau où Napoléon se tient avec son état-major. Napoléon ordonne aux 2e chasseurs et 2e grenadiers de les attaquer. Pour la première fois sous l’Empire, l’infanterie de la Garde engage le combat. Fait remarquable : sous les boulets qui fracassent et la mitraille qui crible les rangs, elle ne recule pas ! C’est à ce moment que le général Dorsenne qui les commande crie à un grenadier qui voulait se servir de son arme : « Grenadiers, l’arme au bras ! La vieille Garde ne se bat qu’à la baïonnette ».

La Garde à pied, couverte de neige, malgré la mise hors de combat de plus de 500 d’entre eux, reste accrochée au cimetière, sous le feu, sans broncher, sans céder un pouce de terrain. C’est l’ultime réserve que l’Empereur désire conserver jusqu’à la décision qui ne se produira qu’à la nuit noire avec l’arrivée de Ney sur le champ de bataille et qui permettra de remporter la victoire.

Avec 18 000 pertes, le bilan est lourd et funeste. Dans l’hôpital de campagne monté à la hâte dans le village, le chirurgien de la Garde, Dominique Larrey, soigne du mieux qu’il peut les blessés et les agonisants qui affluent sans interruption pendant 2 jours. Une semaine plus tard, alors qu’un bulletin de victoire sème le trouble dans l’opinion et dans l’Armée, Napoléon rédigera une proclamation visant à nuancer le propos initial : « […] Les braves qui de notre côté sont morts d’une mort glorieuse : c’est la mort des vrais soldats. Leurs familles auront des droits constants à notre sollicitude et à nos bienfaits […]».

Finckenstein, centre du monde

Après la bataille d’Eylau, Napoléon suspend provisoirement ses opérations militaires jusqu’au printemps 1807. La tâche est immense, car Eylau a été un carnage, et Bennigsen reste menaçant malgré le retrait de ses troupes. Dès le début mars 1807, Napoléon fait engager une vaste opération de remise à hauteur des équipements et des paquetages des soldats de la Garde. Le 7 mars, 45 caissons d’effets quitte l’Ecole Militaire pour rejoindre Finckenstein (de nos jours, près de la ville de Susz en Pologne, à 250 km au nord de Varsovie) et les localités environnantes où stationnent confortablement les unités de la Garde. La cavalerie et leurs montures ne sont pas en reste : 410 palefreniers conduisent 820 chevaux jusqu’à Berlin. Tous les dépôts de la Garde sont sollicités pour expédier vers l’avant tout ce qui est disponible et « bon de guerre ». L’Empereur est installé au château de Finckenstein qui devient non seulement le quartier général, mais le centre du monde tant les activités logistiques, militaires et diplomatiques y sont intenses et les enjeux déterminants pour la stabilité de la future Europe napoléonienne, objectif final. Avec le printemps et le dégel, les troupes reprennent le dessus. Le moral retrouvé, les plaies pansées, les soldats de la Garde peaufinent leur cantonnement jusqu’à pancarter le nom des allées. On y retrouve la rue d’Austerlitz, d’Iéna, de Marengo… Le soir, on chante gaiement : « Buvons à l’aimable Fanchon … Elle aime à rire, elle aime à boire !».

Dans cette ambiance d’éphémère jovialité et de bonne humeur, les idées de l’Empereur sur les jolies femmes de Varsovie, dont une certaine comtesse de Walewska, conviées aux grandes fêtes au château, alimentent de bienveillantes conversations entre Grognards, mais comme ils disent : « après tout, cela ne nous regarde pas ! ».

Dans cette ambiance d’éphémère jovialité et de bonne humeur, les idées de l’Empereur sur les jolies femmes de Varsovie, dont une certaine comtesse de Walewska, conviées aux grandes fêtes au château, alimentent de bienveillantes conversations entre Grognards, mais comme ils disent : « après tout, cela ne nous regarde pas ! ».

Si le ravitaillement sur place s’opère dans de bonnes conditions, celui d’un futur engagement est plus problématique en raison essentiellement des élongations entre les dépôts, consécutives à l’éloignement de la France.

Le coup de grâce à l’armée russe

Mais Napoléon a d’autres idées en tête. La prise de la ville et du port de Dantzig sur la Balique devient son objectif immédiat. En effet, la ville renferme des approvisionnements considérables et peut servir de point de débarquement aux russes et aux anglais sur le flanc gauche de la Grande Armée. Renforcé par des officiers du génie de l’état-major de la Garde, le maréchal Lefebvre reçoit l’ordre de s’emparer de Dantzig.

L’importance stratégique est telle que l’Empereur appelle, le 19 avril, les marins de la Garde restés à Boulogne et qui se sentent désœuvrés, oubliés.

L’enchaînement de folles étapes jusqu’à 75 km par jour ne suffira pas aux marins éreintés et en guenilles de rallier à temps les troupes de Lefebvre rentrées dans Dantzig, le 26 mai. Alors que les places de Silésie tombent les unes après les autres aux mains des français, le général Bennigsen, bousculé, décide brusquement, le 6 juin, d’attaquer pour sauver la ville de Kœnigsberg (appelée Kaliningrad depuis 1945, en Russie). Voulant le devancer à tout prix, Napoléon entreprend un large mouvement en direction de Friedland (de nos jours, Pravdinsk, dans l’oblast de Kaliningrad).

La poussière a remplacé la boue. En cours de progression, et sans se laisser retarder, les chasseurs de la Garde déciment une nuée de cosaques aventurés et désorganisés à la hauteur du Güttstadt (80 km de Friedland). Le surlendemain, le général Roussel, chef d’état-major de la Garde, a la tête emportée par un boulet de canon. Les pertes s’amplifient. Il faut en finir en profitant du déploiement imprudent des russes sur un petit plateau entouré par un méandre de la rivière Alle, au fond duquel se trouve la ville de Friedland occupée. Dimanche 14 juin 1807 : Lannes contient une première attaque des russes qui tentent une sortie. Escorté par la cavalerie de la Garde, l’Empereur galope à brides rabattues vers un point haut dominant la bataille déjà engagée. Il analyse brièvement la situation et décide d’écraser le plateau par un formidable feu d’artillerie, tout en coupant les ponts sur l’Alle, interdisant ainsi toute retraite aux russes acculés à la rivière. Puis, Ney à droite du dispositif et Lannes au centre taillent en pièce les forces russes. La Garde est restée en réserve. Les furieuses attaques successives émiettent l’armée russe dont les débris dispersés sont achevés par le maréchal Mortier.

Avec 25 000 pertes dont 25 généraux contre 8 000 à 9 000 français, le désastre russe est total. Seuls les artilleurs et les fusiliers de la Garde ont été engagés aux côtés de la Ligne, alors que la cavalerie exploite la débâcle de l’adversaire pour détruire les restes de son armée en fuite vers le fleuve Niémen.

La paix de Tilsit

Conscient des immenses risques d’une campagne en Russie et inquiet de l’attitude de l’Autriche sur ses arrières, Napoléon préfère la paix à la poursuite d’une lutte incertaine. De son côté, le tsar Alexandre Ier est disposé à un accord. La première entrevue des 2 empereurs a lieu le 25 juin devant la ville de Tilsit (Prusse orientale), au milieu du Niémen, sur un radeau construit pour la circonstance par les ouvriers d’artillerie de la Garde. Très cordial et détendu, Alexandre aborde Napoléon en lui déclarant : « Je hais les anglais autant que vous ! ». « Alors (aurait répondu Napoléon), la paix est faite ». Les 2 Gardes (russe et française) en grande tenue, sont massées sur les 2 rives du fleuve. Après des acclamations nourries pour leurs souverains, elles rejoignent la ville de Tilsit neutralisée pour une succession de revues et de parades. En fin de journée, un repas gargantuesque préparé par les français, réunit les Gardes jusqu’au bout de la nuit. La paix est enfin une réalité, au prix fort pour la Prusse et la Russie. L’Europe orientale est redessinée. Si un grand-duché de Varsovie est confié au roi de saxe, la Prusse est amputée de la moitié de son territoire et de sa population. La Russie, quant à elle, doit évacuer de nombreux bastions ou territoires tels que la Moldavie et la Valachie. Enfin, le tsar accepte de fermer ses ports aux vaisseaux anglais.

Conscient des immenses risques d’une campagne en Russie et inquiet de l’attitude de l’Autriche sur ses arrières, Napoléon préfère la paix à la poursuite d’une lutte incertaine. De son côté, le tsar Alexandre Ier est disposé à un accord. La première entrevue des 2 empereurs a lieu le 25 juin devant la ville de Tilsit (Prusse orientale), au milieu du Niémen, sur un radeau construit pour la circonstance par les ouvriers d’artillerie de la Garde. Très cordial et détendu, Alexandre aborde Napoléon en lui déclarant : « Je hais les anglais autant que vous ! ». « Alors (aurait répondu Napoléon), la paix est faite ». Les 2 Gardes (russe et française) en grande tenue, sont massées sur les 2 rives du fleuve. Après des acclamations nourries pour leurs souverains, elles rejoignent la ville de Tilsit neutralisée pour une succession de revues et de parades. En fin de journée, un repas gargantuesque préparé par les français, réunit les Gardes jusqu’au bout de la nuit. La paix est enfin une réalité, au prix fort pour la Prusse et la Russie. L’Europe orientale est redessinée. Si un grand-duché de Varsovie est confié au roi de saxe, la Prusse est amputée de la moitié de son territoire et de sa population. La Russie, quant à elle, doit évacuer de nombreux bastions ou territoires tels que la Moldavie et la Valachie. Enfin, le tsar accepte de fermer ses ports aux vaisseaux anglais.

La dernière semaine de juin précédant le grand départ vers la France est mise à profit pour immortaliser cette paix si durement acquise, par des cérémonies prestigieuses. Voici venu le temps des récompenses. Ne pouvant les citer toutes, on retiendra la prise de rang d’officier de 146 sous-officiers et caporaux de la Garde à pied, ou encore des gratifications de 1500 francs (soldats) à 100 000 francs (officiers généraux) pour les auteurs de faits d’armes et 800 000 francs à partager entre sous-officiers et soldats de la Garde ayant fait toute la campagne (à titre de comparaison, un colonel des grenadiers gagne 750 francs par mois, un lieutenant, 200 francs et un grenadier, 35 francs).

Un grand nombre d’officiers montent en dignité dans la Légion d’Honneur ; 400 sous-officiers et soldats sont nommés au grade de Chevalier. S’agissant des promotions individuelles, on retiendra la nomination du colonel Arrighi, tout nouveau chef de corps des Dragons (Cf. section 2) au grade de général de brigade.

L’Aigle au zénith

1er juillet 1807 : l’ordre d’évacuation de la Prusse tombe. Les artilleurs de la Garde partent en premier sous une chaleur torride. Sur le chemin du retour, les acclamations dans la traversée de Francfort, Mayence, Nancy et Châlons-sur-Marne contrastent avec le terrible voyage des blessés et des moribonds entassés dans des voitures sommairement construites ou dans des péniches tirées par des chevaux.

Le 30 octobre, la Garde au complet (sauf l’artillerie et le bataillon de marins) a rejoint Fontainebleau. L’Empereur confie au maréchal Bessières l’organisation d’une entrée triomphale dans Paris sous 8 jours, car c’est la Garde qui doit représenter la Grande Armée devant la Nation, elle et elle seule. Telle est la volonté de Napoléon qui s’efface devant le triomphe qui se prépare. « Qu’il soit question de Ma Garde, et non de moi », dira-t-il. D’ailleurs, le 16 novembre, il part pour l’Italie afin d’observer, entre autres, la bonne exécution des clauses du traité de Tilsit.

Mercredi 25 novembre : il est midi lorsque la Garde Impériale rentre dans Paris, Bessières en tête. Les tambours battent, les trompettes sonnent alors que les régiments défilent entre 2 haies de parisiens enthousiastes. Effeuillés, râpés, élimés, les plumets, les bonnets et les uniformes portés par ces hommes amaigris au visages tannés laissent deviner l’âpreté de la campagne qui vient de s’achever. Les unités se succèdent, et dans les rangs, les vides creusés pendant celle-ci ne sont pas comblés. Le jeune Arrighi (29 ans) tout récemment nommé général de brigade et désormais commandant de la Légion se positionne à la tête du seul escadron des Dragons survivant à la campagne. Des chasseurs légionnaires encadrent le fourgon porteur du cercueil du colonel Dalhmann tombé au champ d’honneur à Eylau. Après avoir rendu les honneurs aux Aigles, les régiments se rendent au Champs-Elysées où ils sont reçus par le corps municipal pour une réception et un dîner. D’autres festivités les attendent tout au long du mois de décembre : des buffets grandioses comme au sénat en ce 28 novembre, des fêtes, des bals, des kermesses, ou encore, le 3 décembre, un banquet offert et financé par Bessières et les officiers de la Garde aux maréchaux, aux préfets, aux maires et aux ministres. Napoléon étant en Italie, l’Impératrice arrive à Paris le 19 décembre, accueillie par la Garde qui lui rend les honneurs, suivis d’un bal somptueux à l’Ecole Militaire, où se succèdent valses et quadrilles.

Ces fêtes ont une contrepartie bien souvent occultée et bien moins réjouissante : les longues heures d’astiquage des effets, les corvées préparatoires à des inspections interminables, répétitives parfois zélées et souvent nocturnes. A l’image des feux d’artifice qui embrasent le Champ de Mars, la Garde avec ses plus de 15 000 hommes, ivre de gloire, s’enflamme de prestige et de fierté. Comme l’écrit le commandant Henry Lachouque (voir sources) : « Elle est la clé de voûte de l’édifice impérial ; l’ordre sacré de l’édifice de ce Dieu vivant qui domine le monde et qui lui a donné pour règle le culte de l’honneur ». Par leurs faits d’armes, les soldats de la Garde ont acquis « le respect et le don de soi-même » pouvant les conduire aux « extrêmes sacrifices ».

Mais, en ce crépuscule de l’an 1807 alors que la Grande Armée victorieuse et rayonnante attire toutes les attentions, et qu’un sentiment de toute puissance a gagné l’Empereur, la stabilité apparente de la situation géopolitique connait ses premières secousses depuis l’été dans la péninsule Ibérique où un feu dangereux vient d’être rallumé par l’Angleterre.

Christian LE MELINER

A suivre, section 4 : « L’épreuve du piège ibérique »

« Ils grognaient et le suivaient toujours », par Auguste RAFFET (1836)

Sources : « La Garde impériale » – Commandant Henry LACHOUQUE – édition LAVAUZELLE – 1982 ;

« Le Consulat et l’Empire » – Jean-Paul BERTAUD – A. COLIN – édition 2021 ;

« Les mythes de la Grande Armée » – Sous la direction de Thierry LENTZ et Jean LOPEZ – édition PERRIN – 2022 ;

Dictionnaire d’Histoire de France – sous la direction de Alain DECAUX de l’Académie française et André CASTELOT – librairie académique Perrin – 1981 ;

Encyclopédie WIKIPEDIA.