Le tournant

Après les revers subis en 1808 par la Grande Armée en Espagne et au Portugal, l’Autriche relève la tête, convaincue que le moment est venu de défier Napoléon. Depuis plus de 3 ans, elle exploite le retour d’expérience des cuisantes défaites de 1805 à Ulm et à Austerlitz en engageant de profondes réformes militaires. Sous la houlette de l’archiduc Charles (frère cadet de l’Empereur d’Autriche), meilleur chef de guerre autrichien, l’Autriche des Habsbourg se réarme sur le modèle français de l’armée modulaire en instituant un système de corps d’armée autonome, très mobile et appuyé par une puissante artillerie regroupée au niveau des brigades et des divisions, favorisant les feux de concentration. Arrivé à Paris à la fin janvier 1809, l’Empereur ne peut que faire un bilan inquiétant des failles dans son système continental. Alors que la guerre avec l’Autriche est imminente, ses meilleures forces, dont la Garde, tentent de s’adapter à une nouvelle forme de guerre en Espagne, dans un pays rude, face à un adversaire déterminé et impitoyable. Pourtant, alors qu’il qualifie lui-même le conflit espagnol d’« ulcère impossible à cicatriser », l’Empereur veut contrer sans attendre « l’agressivité d’une Autriche revancharde », intégrée avec le Royaume-Uni dans une 5eme coalition, avec un ambitieux plan d’attaque, notamment en Bavière.

Après les revers subis en 1808 par la Grande Armée en Espagne et au Portugal, l’Autriche relève la tête, convaincue que le moment est venu de défier Napoléon. Depuis plus de 3 ans, elle exploite le retour d’expérience des cuisantes défaites de 1805 à Ulm et à Austerlitz en engageant de profondes réformes militaires. Sous la houlette de l’archiduc Charles (frère cadet de l’Empereur d’Autriche), meilleur chef de guerre autrichien, l’Autriche des Habsbourg se réarme sur le modèle français de l’armée modulaire en instituant un système de corps d’armée autonome, très mobile et appuyé par une puissante artillerie regroupée au niveau des brigades et des divisions, favorisant les feux de concentration. Arrivé à Paris à la fin janvier 1809, l’Empereur ne peut que faire un bilan inquiétant des failles dans son système continental. Alors que la guerre avec l’Autriche est imminente, ses meilleures forces, dont la Garde, tentent de s’adapter à une nouvelle forme de guerre en Espagne, dans un pays rude, face à un adversaire déterminé et impitoyable. Pourtant, alors qu’il qualifie lui-même le conflit espagnol d’« ulcère impossible à cicatriser », l’Empereur veut contrer sans attendre « l’agressivité d’une Autriche revancharde », intégrée avec le Royaume-Uni dans une 5eme coalition, avec un ambitieux plan d’attaque, notamment en Bavière.

Le dilemme

Le règlement de l’affaire autrichienne devient une priorité pour l’Empereur impatient d’en découdre. Il en va de la consolidation de l’Empire et de la confédération de l’Europe. Optimiste et déterminé, il estime que le dimensionnement des forces stationnées en Espagne permet de différer l’objectif d’une soumission entière de la péninsule. Ces forces sont imposantes et solides, aux ordres de chefs aguerris tels que les maréchaux Soult, Ney, Victor et Mortier. De plus, il y a la « suprême réserve » : la Garde. En revanche, face à l’Autriche, Napoléon ne dispose, en ce début 1809, que de l’Armée du Rhin et ses 10 000 hommes commandés par le maréchal Davout.

Le règlement de l’affaire autrichienne devient une priorité pour l’Empereur impatient d’en découdre. Il en va de la consolidation de l’Empire et de la confédération de l’Europe. Optimiste et déterminé, il estime que le dimensionnement des forces stationnées en Espagne permet de différer l’objectif d’une soumission entière de la péninsule. Ces forces sont imposantes et solides, aux ordres de chefs aguerris tels que les maréchaux Soult, Ney, Victor et Mortier. De plus, il y a la « suprême réserve » : la Garde. En revanche, face à l’Autriche, Napoléon ne dispose, en ce début 1809, que de l’Armée du Rhin et ses 10 000 hommes commandés par le maréchal Davout.

Il réalise alors que ce dispositif en l’état ne pourra que porter un coup d’arrêt temporaire à l’armée autrichienne, sans être en mesure de la manœuvrer, encore moins de la neutraliser ou de la détruire. En effet, les Habsbourg ont mobilisé une importante armée de 600 000 hommes dont 350 000 de première ligne. Si une armée d’Allemagne peut être constituée rapidement, sous son commandement, le problème de la réserve se pose, autrement dit, la question du positionnement et du rôle de la Garde alors que l’engagement inédit de la Grande Armée sur 2 fronts séparés de 2 500 km est désormais inéluctable. Le choix est difficile, déterminant, à la hauteur de l’importance des enjeux : la mise sur pied d’une armée d’Allemagne puissante et manœuvrière pour battre les autrichiens, avec, en contrepartie, l’acceptation du risque d’affaiblir le potentiel de forces en Espagne en lui retirant les unités d’élite. Cette hypothèse ne requérant que peu d’intérêt aux yeux de l’Empereur convaincu de l’usure et de l’attrition des hommes et du matériel au bout d’un périple de Valladolid à Vienne, il choisit de maintenir la Garde en Espagne. Pour l’instant.

La Jeune Garde naît

Le 13 janvier1809 au camp impérial de Valladolid, sur le point de rejoindre Paris, Napoléon décide de renforcer l’état-major de la ligne par les aides de camp des maréchaux, des colonels généraux et des généraux des corps de la Garde afin de répondre aux nouvelles exigences d’une guerre par la nouvelle coalition.

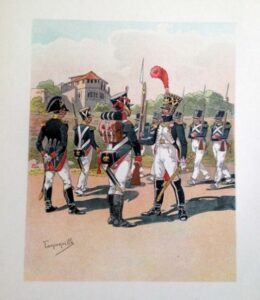

S’agissant de la troupe, il ordonne, par décret le 16 janvier 1809, la création de 2 régiments de tirailleurs avec des « conscrits de la Garde » qui seront encadrés par des anciens et des officiers de la Vieille Garde. La décision de mise sur pied d’une Jeune Garde est l’une des plus importantes de l’histoire de la Garde Impériale depuis sa création et jusqu’à la chute de l’Empire. Il s’agit d’une volonté de longue date de la part de l’Empereur pour qui, l’armée ne peut suffire au recrutement de la Garde et qu’un appel de conscrits doit permettre la mise sur pied de nouvelles unités d’élite. Le commandant Henry Lachouque (voir sources) souligne la bravoure, l’esprit de corps et la fidélité à leur Empereur qui uniront fraternellement les anciens d’Austerlitz à cette jeunesse plongée dans les épreuves terribles qui attendent la Grande Armée. Il écrit : « L’ensemble de ces régiments s’appellera la « Jeune Garde », magnifique instrument de guerre façonné par la « Vieille », et qui finira par l’égaler en valeur et en gloire, au point que la postérité n’a point fait de différence entre elles et les a réunies sous le titre prestigieux de « Garde Impériale ».

Arrivé à Paris le 23 janvier 1809, Napoléon s’attelle à l’organisation de son armée d’Allemagne et la constitution de la Jeune Garde. Dès le début février, 14 000 conscrits dont 10 000 appelés du contingent 1810 affluent vers les centres d’incorporation parisiens, rejoignant ainsi les 1 000 hommes des classes 1808-1809 formant jusqu’ici les compagnies en charge du service du palais. Les 10 000 conscrits de 1810 sont regroupés en 2 brigades (chasseurs et grenadiers) de 8 cohortes (attachées chacune à une compagnie de tirailleurs) de 600 hommes et 8 tambours, et commandées par le général de division Deriot, commandant les dépôts de la Garde Impériale. En quelques semaines, il faut administrer, nourrir, vêtir, instruire cette jeunesse dans la fièvre d’une mise sur pied hâtive. Chaque jeune soldat reçoit un paquetage et un uniforme neuf qu’il arbore fièrement, avec son shako garni d’un cordon blanc et d’une plaque à l’Aigle Impérial. L’organigramme de l’encadrement comporte une nouveauté : 64 Saint-Cyriens (élèves officier de l’Ecole Spéciale Militaire crée le 1er mai 1802) secondent les commandants de compagnie. L’infanterie dite « légère » monte en puissance : compagnies, bataillons puis régiments, de voltigeurs, tirailleurs, vélites, à peine l’instruction des jeunes recrues terminée. Commandés par des chefs expérimentés aux décorations et aux cicatrices qui en imposent, les jeunes manifestent leur impatience de faire leurs preuves et de se rendre dignes des anciens. Dans les rapports quotidiens, on remonte à l’Empereur un enthousiasme et même une « foi ardente » et « l’assurance d’un dévouement sans faille ».

Arrivé à Paris le 23 janvier 1809, Napoléon s’attelle à l’organisation de son armée d’Allemagne et la constitution de la Jeune Garde. Dès le début février, 14 000 conscrits dont 10 000 appelés du contingent 1810 affluent vers les centres d’incorporation parisiens, rejoignant ainsi les 1 000 hommes des classes 1808-1809 formant jusqu’ici les compagnies en charge du service du palais. Les 10 000 conscrits de 1810 sont regroupés en 2 brigades (chasseurs et grenadiers) de 8 cohortes (attachées chacune à une compagnie de tirailleurs) de 600 hommes et 8 tambours, et commandées par le général de division Deriot, commandant les dépôts de la Garde Impériale. En quelques semaines, il faut administrer, nourrir, vêtir, instruire cette jeunesse dans la fièvre d’une mise sur pied hâtive. Chaque jeune soldat reçoit un paquetage et un uniforme neuf qu’il arbore fièrement, avec son shako garni d’un cordon blanc et d’une plaque à l’Aigle Impérial. L’organigramme de l’encadrement comporte une nouveauté : 64 Saint-Cyriens (élèves officier de l’Ecole Spéciale Militaire crée le 1er mai 1802) secondent les commandants de compagnie. L’infanterie dite « légère » monte en puissance : compagnies, bataillons puis régiments, de voltigeurs, tirailleurs, vélites, à peine l’instruction des jeunes recrues terminée. Commandés par des chefs expérimentés aux décorations et aux cicatrices qui en imposent, les jeunes manifestent leur impatience de faire leurs preuves et de se rendre dignes des anciens. Dans les rapports quotidiens, on remonte à l’Empereur un enthousiasme et même une « foi ardente » et « l’assurance d’un dévouement sans faille ».

Leur baptême du feu est imminent.

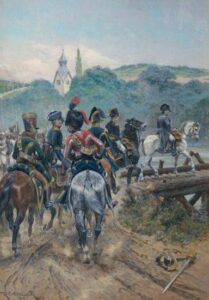

Dès le 12 mars, Davout signale que l’armée autrichienne a débuté son mouvement qui marque l’intention de l’archiduc Charles, avec ses 200 000 hommes, d’envahir la Bavière et de marcher sur le Rhin. Cependant, Charles perd l’effet de surprise escompté, car entre-temps, Napoléon est revenu, dès le 21 février, sur sa décision de maintenir la Vielle Garde en Espagne en rapatriant toute la Garde à pied et à cheval, exceptés quelques escadrons et compagnies qui resteront avec la Ligne entre Valladolid et Madrid.

Ordre est donné le 24 mars à l’Administration de guerre d’organiser le transport et le ravitaillement de l’infanterie de l’Espagne en voitures, charrettes, tout ce qui roule et qui peut être attelé, jusqu’à Strasbourg, via Bayonne, Poitiers et Paris. Une arrivée dans les délais est incertaine, sauf à parcourir 140 km par jour. Ils le feront ! Quant à la Garde de Paris commandée par le général Walther, elle quitte la capitale à pied le 31 mars, rentre dans Strasbourg le 4 avril, et le même jour la Garde d’Espagne rentre dans Poitiers et atteint Paris le 9. Les hommes remontant d’Espagne, tout comme les chevaux d’attelage sont éreintés, brisés par les chaos d’une route défoncée et caillouteuse, parcourue à un rythme infernal. Jamais jusqu’ici, autant d’interminables colonnes auront simultanément sillonné la France sur un espace géographique aussi étendu.

Bien que dispersée en ce début avril 1809, l’armée d’Allemagne prend forme, avec un noyau de 90 000 vétérans regroupés dans le 3eme corps d’armée de Davout, renforcé par les 180 000 conscrits français dont la Garde, et 100 000 alliés originaires principalement de la confédération du Rhin.

La marche à l’ennemi

Si l’Empereur semble avoir gagné son pari de déplacer les unités de la Garde de l’Espagne jusqu’au-delà du Rhin en moins de 2 semaines tout en improvisant une nouvelle armée, la situation est inquiétante.

L’archiduc Charles espère frapper les troupes françaises éparpillées et bénéficier d’un nouvel effet de surprise car, au bout du compte, Napoléon, accaparé par ses projets espagnols et la création de son armée d’Allemagne, n’a pas anticipé une offensive aussi précoce. Conforté par une situation favorable, Charles lance, le 10 avril, la principale armée autrichienne et ses 140 000 hommes à l’assaut de la Bavière, allié majeur de la France. Cependant, l’inertie de son armée lui fait perdre un temps précieux habilement exploité par l’Empereur pour regrouper ses forces. Profitant de la lenteur des troupes autrichiennes, Davout accroche leur aile droite au nord de Munich, à Teugen le 19 avril, puis l’Empereur les bat successivement à Abensberg, Landshut et enfin Eckmühl les 20, 21 et 23.

Mais Napoléon prend alors conscience tardivement qu’il accumule des succès faciles contre une force secondaire aux faibles effectifs, le gros de l’armée autrichienne ayant « tapé dans le vide » mais réussi judicieusement à s’extraire de l’étreinte impériale. Pour en finir avec les Autrichiens, l’Empereur décide de projeter son armée au-delà du Danube où l’archiduc Charles réorganise ses forces. La priorité est de regrouper la Garde encore dispersée en cette fin avril, sur 400 km entre Strasbourg et Eckmühl.

Le carnage d’Essling

Malgré la mobilité et la réactivité des troupes (par exemple, les dragons de la Garde, auront parcouru 2800 km en 28 jours, depuis Valladolid d’où ils sont partis le 25 février) la situation stratégique reste incertaine. Certes, Napoléon a brisé l’offensive de Charles et pris la capitale autrichienne le 12 mai, mais l’archiduc a réorganisé son armée durant le repli, et il attend son adversaire de pied ferme sur la rive nord du Danube, au nord-est de Vienne. Pour obtenir la bataille décisive qu’il n’a pas obtenu en Bavière, l’Empereur doit aller chercher l’archiduc sur cette rive après avoir franchi le fleuve en forçant le passage en présence d’un ennemi déjà installé. Le 18 mai, le génie engage la construction de 3 ponts de bateaux en aval de Vienne face aux villages d’Aspern et d’Essling. Dans la nuit du 20 au 21 mai, 3 divisions du maréchal Masséna, sa brigade de cavalerie et celle du maréchal Bessières commencent à franchir les 3 bras du Danube qui enserrent plusieurs îles. L’île Lobau (20 km2), la plus étendue et la dernière avant la rive nord, est mise à profit pour réguler les 24 000 fantassins, les 6 000 cavaliers et la centaine de canons qui établissent une tête de pont précaire à l’aube du 21, entre les 2 villages rapidement tenus par Masséna. L’Empereur, le gros de la Garde et la réserve de cavalerie se déploient sur l’île avant de rejoindre la division du général Curial avec ses chasseurs à pied de la Garde. Constatant au matin du 21 que les français ont franchi le fleuve, Charles, en position de force à 2 contre 1, donne l’ordre d’attaquer, tout en lançant sur le pont central des barges enflammées afin d’interdire tout ravitaillement en munitions. L’effet majeur de son attaque est porté sur Essling vers 16h00. Les français tiennent bon, malgré la mise hors de combat d’un quart des effectifs de la Jeune Garde confrontée à son baptême du feu et la perte d’Aspern. Dans la nuit du 21 au 22, les incendies des villages éclairent la traversée des ponts réparés de 3 divisions du maréchal Lannes, de la cavalerie lourde et des renforts de la Garde. A l’aube du 22 mai, 60 000 français et 150 canons auront basculé sur la rive nord en 2 jours. La mauvaise coordination des assauts autrichiens et le rétablissement en force des ponts plusieurs fois endommagés ou détruits par des brûlots laissent un répit à l’Empereur pour engager ses réserves dans une lutte terrible et acharnée, sur des positions désespérées, le dos au fleuve.

Malgré la mobilité et la réactivité des troupes (par exemple, les dragons de la Garde, auront parcouru 2800 km en 28 jours, depuis Valladolid d’où ils sont partis le 25 février) la situation stratégique reste incertaine. Certes, Napoléon a brisé l’offensive de Charles et pris la capitale autrichienne le 12 mai, mais l’archiduc a réorganisé son armée durant le repli, et il attend son adversaire de pied ferme sur la rive nord du Danube, au nord-est de Vienne. Pour obtenir la bataille décisive qu’il n’a pas obtenu en Bavière, l’Empereur doit aller chercher l’archiduc sur cette rive après avoir franchi le fleuve en forçant le passage en présence d’un ennemi déjà installé. Le 18 mai, le génie engage la construction de 3 ponts de bateaux en aval de Vienne face aux villages d’Aspern et d’Essling. Dans la nuit du 20 au 21 mai, 3 divisions du maréchal Masséna, sa brigade de cavalerie et celle du maréchal Bessières commencent à franchir les 3 bras du Danube qui enserrent plusieurs îles. L’île Lobau (20 km2), la plus étendue et la dernière avant la rive nord, est mise à profit pour réguler les 24 000 fantassins, les 6 000 cavaliers et la centaine de canons qui établissent une tête de pont précaire à l’aube du 21, entre les 2 villages rapidement tenus par Masséna. L’Empereur, le gros de la Garde et la réserve de cavalerie se déploient sur l’île avant de rejoindre la division du général Curial avec ses chasseurs à pied de la Garde. Constatant au matin du 21 que les français ont franchi le fleuve, Charles, en position de force à 2 contre 1, donne l’ordre d’attaquer, tout en lançant sur le pont central des barges enflammées afin d’interdire tout ravitaillement en munitions. L’effet majeur de son attaque est porté sur Essling vers 16h00. Les français tiennent bon, malgré la mise hors de combat d’un quart des effectifs de la Jeune Garde confrontée à son baptême du feu et la perte d’Aspern. Dans la nuit du 21 au 22, les incendies des villages éclairent la traversée des ponts réparés de 3 divisions du maréchal Lannes, de la cavalerie lourde et des renforts de la Garde. A l’aube du 22 mai, 60 000 français et 150 canons auront basculé sur la rive nord en 2 jours. La mauvaise coordination des assauts autrichiens et le rétablissement en force des ponts plusieurs fois endommagés ou détruits par des brûlots laissent un répit à l’Empereur pour engager ses réserves dans une lutte terrible et acharnée, sur des positions désespérées, le dos au fleuve.

A la fin de la journée, le bilan est effroyable avec 5 000 morts et 14 000 blessés dont Lannes atteint aux jambes par un boulet et qui sera emporté par la gangrène le 31 mai au matin. Dans la nuit du 22 au 23 avril, les Autrichiens épuisés ne peuvent rien faire pour empêcher la retraite de l’armée française incapable de tenir la tête de pont. Si le désastre a été évité, l’Empereur vient de connaître son premier échec, mais il refuse la défaite. La Jeune Garde panse ses plaies dans le village d’Himberg, en retrait, à 20 km au sud de la zone des combats. Incorporés il y a 3 mois à peine, les jeunes conscrits n’ont pas à rougir : malgré le déluge de boulets fauchant des colonnes entières, ils sont restés en réserve, l’arme au pied, sans tirer un coup de fusil, sans reculer, comme leurs anciens à Eylau.

Le choc de Wagram

Napoléon veut renverser la situation pour rejouer la bataille perdue dans le même secteur, mais cette fois-ci, à son avantage. Juin 1809 : il concentre ses forces sur l’île Lobau (depuis baptisée « l’île Napoléon ») qui devient une place forte de déploiement opérationnel et logistique, un entrepôt géant, une fourmilière avec des mouvements incessants d’hommes, de matériels, de vivres et de munitions, de jour comme de nuit.

Le génie met en œuvre un chantier colossal pour renforcer les ponts, préparer les futurs sites de franchissement du Danube, bâtir des redoutes de protection des cantonnements, des dépôts de vivres et de munitions, mais aussi, créer des travaux de diversion sur la rive nord. L’Empereur n’oublie pas les blessés d’Essling regroupés à l’arrière, au village d’Ebersdorf (40 km à l’ouest de Vienne).

Accompagné par le chirurgien en chef de la Garde Dominique Larrey, il mesure le bilan dramatique par l’entassement de ces moribonds fracassés, sanguinolents aux membres coupés, le râle des mourants et l’odeur fétide amplifiée par les premières chaleurs de ce début juin. Sur son passage, il console, encourage, réconforte par un petit mot à chacun et distribue quelques récompenses.

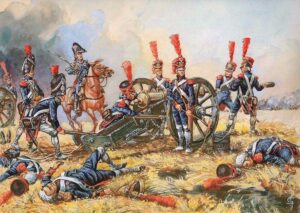

Enfin, la situation devient plus favorable : l’armée d’Italie du prince Eugène de Beauharnais et du maréchal Macdonald, ainsi que le corps d’armée du maréchal Marmont venant de Dalmatie ont rejoint le secteur. Non seulement l’artillerie de la Garde venant d’Espagne a rejoint, mais, pour la première fois, l’artillerie est au complet et groupée, alignant 600 canons aux côtés des 162 000 hommes remis en condition et réarmés. Ce potentiel de puissance de feu conforte l’Empereur dans sa volonté de détruire une fois pour toute l’armée autrichienne en la foudroyant. Tout est prêt pour un franchissement en masse du Danube, et c’est à partir de la nuit du 4 au 5 juillet que vont se ruer sur la rive nord, dès 22 heures sous un violent orage et une pluie diluvienne, 190 000 Français et 500 canons face à 140 000 Autrichiens et 450 canons. Le 5 à 16 heures, la Garde à pied, la cavalerie et l’artillerie ont pris pied sur une vaste tête de pont. La bataille aura lieu à environ 10 km au nord-est de Vienne, dans les plaines de Marchfeld tapissées de cultures. Plusieurs villages y sont séparés par de courtes distances, et la plaine est délimitée au nord à 20 km par un fleuve, le Russbach, sérieux obstacle à la cavalerie et nécessitant la construction de ponts pour son franchissement. Les villages répartis le long du fleuve représentent pour l’armée autrichienne des positions défensives stratégiques, dont un escarpement avec un excellent point d’observation sur une butte : le village de Wagram.

Enfin, la situation devient plus favorable : l’armée d’Italie du prince Eugène de Beauharnais et du maréchal Macdonald, ainsi que le corps d’armée du maréchal Marmont venant de Dalmatie ont rejoint le secteur. Non seulement l’artillerie de la Garde venant d’Espagne a rejoint, mais, pour la première fois, l’artillerie est au complet et groupée, alignant 600 canons aux côtés des 162 000 hommes remis en condition et réarmés. Ce potentiel de puissance de feu conforte l’Empereur dans sa volonté de détruire une fois pour toute l’armée autrichienne en la foudroyant. Tout est prêt pour un franchissement en masse du Danube, et c’est à partir de la nuit du 4 au 5 juillet que vont se ruer sur la rive nord, dès 22 heures sous un violent orage et une pluie diluvienne, 190 000 Français et 500 canons face à 140 000 Autrichiens et 450 canons. Le 5 à 16 heures, la Garde à pied, la cavalerie et l’artillerie ont pris pied sur une vaste tête de pont. La bataille aura lieu à environ 10 km au nord-est de Vienne, dans les plaines de Marchfeld tapissées de cultures. Plusieurs villages y sont séparés par de courtes distances, et la plaine est délimitée au nord à 20 km par un fleuve, le Russbach, sérieux obstacle à la cavalerie et nécessitant la construction de ponts pour son franchissement. Les villages répartis le long du fleuve représentent pour l’armée autrichienne des positions défensives stratégiques, dont un escarpement avec un excellent point d’observation sur une butte : le village de Wagram.

Surpris par le franchissement en masse inattendu à partir de cette rive est de l’île Lobau et trompé par les travaux de diversion du génie sur la rive nord, les Autrichiens ne peuvent que maintenir leurs lignes sur leur zone initiale, sans possibilité d’interdire le déploiement de la Grande Armée. Ces lignes forment une courbe depuis Vienne jusqu’au Russbach avec au centre, Wagram, l’objectif tactique majeur bientôt identifié par l’Empereur. Impatient, et après une imprudente (car trop précipitée) reconnaissance du dispositif ennemi dès le 5, il engage l’offensive le 6 juillet au matin. L’aube à peine estompée, les fumées dégagées par le formidable duel d’artillerie occultent le champ de bataille pendant 2 heures. Napoléon prend alors la décision foudroyante mais risquée de percer le centre du dispositif ennemi étiré sur ses ailes pour barrer les axes des tentatives de débordement par Davout à l’est et Masséna, à l’ouest. avec un sang froid imperturbable, il improvise une grande batterie combinant les canons de la Garde, commandée par le général Drouot, avec une partie de ceux d’Eugène et les batteries à cheval de la réserve de cavalerie, soit 112 pièces déployées sur près de 1500 m. La cavalerie légère de la Garde et une division de grosse cavalerie appuient cette formation et fixent l’attaque autrichienne. L’artillerie de la Garde enfonce le centre autrichien et permet au général de division Macdonald de s’y engouffrer, appuyé par les hussards du général Antoine Charles Louis de Lasalle qui perd la vie. Dans la ruée, chevau-légers, dragons et chasseurs à cheval culbutent et étrillent les bataillons autrichiens retardataires dans un repli déjà amorcé sous les volées apocalyptiques des boulets français.

Une victoire incomplète

Au soir de Wagram, la Grande Armée est victorieuse, mais épuisée et incapable de poursuivre leur ennemi. Car Wagram est la bataille la plus meurtrière des batailles qui avaient eu lieu jusqu’alors : les pertes s’élèvent à 36 000 hommes (5 fois plus qu’à Austerlitz) et à 60 000 en comptant Essling. Le bilan est effroyable, et ces lourdes pertes, affectant des troupes expérimentées, 56 généraux dont Lasalle et le maréchal Lannes à Essling, ne purent être compensées par la suite.

Qu’en est-il de la Garde ?

Proportionnellement aux unités engagées, son artillerie paie un lourd tribut avec 28 officiers et 357 canonniers tués ou blessés. Le chirurgien en chef de la Garde, Dominique Larrey, à la tête de son bataillon d’ambulances a fait des miracles grâce à l’application de son concept de « chirurgie de bataille ».

L’Académie nationale de médecine, précise, dans « Portait de médecin », que Larrey est parvenu à « identifier la gangrène traumatique et ses phases évolutives conduisant au débridement précoce des plaies laissées ouvertes et aux amputations primaires pour fracas de membres ».

Dans ces ambulances volantes, il embarquait indifféremment amis ou ennemis, afin de les soigner sans faire de distinction ni de nationalité, ni de grade, ce qui lui valut l’estime des officiers et généraux des armées adverses. Sa pratique de l’amputation aura permis de sauver un grand nombre des blessés aux membres brisés et de mieux maîtriser la propagation du tétanos. Sa présence continue sur les routes et les champs de batailles lui vaudront le surnom de « Providence des soldats » lors de la retraite de Russie en 1812. Impressionné, l’Empereur écrira à son sujet : « C’est l’homme le plus vertueux que j’aie connu », et lui lèguera 100 000 francs.

D’après des sources de l’époque, 600 des 1200 fantassins et cavaliers de la Garde blessés à Wagram pourront tôt ou tard rejoindre leur unité après les soins ; 255 seront évacués vers la France et 300 amputations auront été pratiquées. Hélas, 145 soldats mourront de leurs blessures, 150 finiront leur vie avec des infirmités lourdes et douloureuses. A noter que le nombre de malheureux agonisants sur les paillasses de l’hôpital de campagne submergé n’est pas formellement connu.

D’après des sources de l’époque, 600 des 1200 fantassins et cavaliers de la Garde blessés à Wagram pourront tôt ou tard rejoindre leur unité après les soins ; 255 seront évacués vers la France et 300 amputations auront été pratiquées. Hélas, 145 soldats mourront de leurs blessures, 150 finiront leur vie avec des infirmités lourdes et douloureuses. A noter que le nombre de malheureux agonisants sur les paillasses de l’hôpital de campagne submergé n’est pas formellement connu.

L’Histoire retient qu’à Wagram, le formidable tonnerre de l’artillerie a été déterminant et a permis de l’emporter. Aujourd’hui encore, Wagram est célébrée dans nos unités d’artillerie de l’Armée de terre. Napoléon écrira dans le 25e bulletin des armées en date du 8 juillet 1809, « Wagram : bataille décisive et à jamais célèbre, où 3 à 400 000 hommes, 12 à 15 cents pièces de canons se battaient pour de grands intérêts sur un champ de bataille étudié, médité, fortifié par l’ennemi depuis plusieurs mois”.

Certes, les autrichiens cloués sous un déluge de boulets ont cédé devant les assauts furieux des Français, mais la bataille n’est pas décisive. En restant derrière le fleuve Russach et se retirant vers la Hongrie, l’archiduc Charles, battu, a évité la dislocation de son armée épuisée mais jamais complètement détruite depuis Eckmühl. Des historiens interprètent cette victoire incomplète comme étant « la manifestation du déclin progressif de la capacité manœuvrière des troupes napoléoniennes, et de l’amélioration de celles de ses adversaires, qui ont désormais compris leurs erreurs passées et ont globalement appréhendé les stratégies de Napoléon ».

Malgré sa capacité inégalée d’adaptation aux circonstances, la lassitude semble toucher l’Empereur, conscient que la Grande Armée, pour échapper à la défaite, a dû recourir à une puissance de feu inédite pour pallier ses faiblesses. Et puis, il y a la guerre d’Espagne, où son frère Joseph et ses maréchaux (cf. section 4) laissent ses meilleurs soldats se faire piéger et tuer par les maquisards. Pourtant, de retour dans un Paris en liesse, la Garde, brillant de mille feux, avec ses 31 000 hommes, saura une fois de plus témoigner dévouement et admiration pour son Empereur.

Christian LE MELINER

A suivre, section 6 : « L’âme de la Grande Armée de l’Europe »

« Ils grognaient et le suivaient toujours », par Auguste RAFFET (1836)

Sources : « La Garde impériale » – Commandant Henry LACHOUQUE – édition LAVAUZELLE – 1982 ;

« Le Consulat et l’Empire » – Jean-Paul BERTAUD – A. COLIN – édition 2021 ;

« Les mythes de la Grande Armée » – Sous la direction de Thierry LENTZ et Jean LOPEZ – édition PERRIN – 2022 ;

Dictionnaire d’Histoire de France – sous la direction de Alain DECAUX de l’Académie française et André CASTELOT – librairie académique Perrin – 1981 ;

Encyclopédie WIKIPEDIA ;

Revue GUERRES & Histoire – n°83, mars 2025.