LA GARDE IMPERIALE DE L’EMPEREUR NAPOLEON Ier

Section 2 : « L’Aigle déploie ses ailes »

L’Empire

Ordre du jour du 20 floréal an XII (10 mai 1804) :

[…] « Dévouement sans bornes et fidélité à toute épreuve à Napoléon Ier, Empereur des Français. Aujourd’hui, la Garde prend le titre de Garde impériale. […]»

Général Bessières, colonel-général de la Garde.

Rassemblés au Champ-de-de Mars, à la lecture de l’ordre du jour, les vieux soldats, écoutent puis, pour la première fois, crient le « Vive l’Empereur » ! qui retentira en Europe pendant 10 années. La Garde impériale (appellation encore officieuse) est présentée à Napoléon dès le 19 mai par le prince Louis, connétable de l’Empire. En ce jour, l’Empereur renouvelle sa confiance dans la bravoure et dans la fidélité des corps qui la composent.

Rassemblés au Champ-de-de Mars, à la lecture de l’ordre du jour, les vieux soldats, écoutent puis, pour la première fois, crient le « Vive l’Empereur » ! qui retentira en Europe pendant 10 années. La Garde impériale (appellation encore officieuse) est présentée à Napoléon dès le 19 mai par le prince Louis, connétable de l’Empire. En ce jour, l’Empereur renouvelle sa confiance dans la bravoure et dans la fidélité des corps qui la composent.

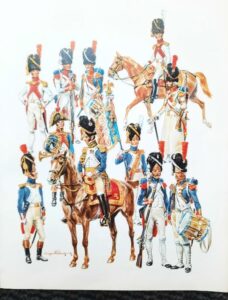

Faire vivre l’Empire, c’est ordonner et commander. Le nouvel Empereur, ou désormais « Sa Majesté Impériale » en vertu des règles du prédicat honorifiques, se réclame de César et de Charlemagne. Il adopte comme emblème l’Aigle déployé des légions romaines, la lance et l’Aigle formant le symbole du chef de l’Empire. Le 14 juillet 1804, la Garde défile devant l’Empereur aux Tuileries. L’uniforme rutilant donné aux officiers et soldats de la Garde des consuls les a déjà métamorphosés. L’admission dans la nouvelle Légion d’Honneur des plus braves d’entre eux sublime la transformation. Par le décret du 10 thermidor an XII (29 juillet 1804), la Garde consulaire devient officiellement la « Garde impériale » et l’organisation est arrêtée. Elle est initialement composée de grenadiers à cheval (4 escadrons), de chasseurs à cheval (4 escadrons), de Mamelouks (unité de cavalerie légère d’origine égyptienne, créée par Napoléon Bonaparte à son retour d’Égypte, et en service dans l’armée française de 1801 à 1815) de gendarmes d’élite pour la cavalerie, du régiment des grenadiers à pied (3 bataillons), celui des chasseurs à pied (3 bataillons), du bataillon des marins pour l’infanterie, et d’un escadron d’artilleurs à cheval pour le service des canons. Ces 9800 hommes sont commandés par les colonels généraux Louis Nicolas Davout (grenadiers à pied), Jean-de-Dieu Soult (chasseurs à pied), Jean Baptiste Bessières (cavalerie) et Edouard Mortier (artillerie et marins).

L’établissement des règles de service

Le nouveau décret impérial reconduit toutes les mesures prises antérieurement. Comme pour la Garde consulaire, la valeur des régiments provient des rigoureuses conditions de recrutement qui ont régulièrement été durcies depuis 1799. On est admis dans la Garde pour ses qualités militaires, non par son rang à la naissance ou par favoritisme, bien que, selon des historiens, ce précepte soit discutable dans les faits, notamment pour l’avancement souvent facilité par l’aide d’un « haut placé », voire par la courtisanerie, mais sans revenir pour autant à l’esprit de l’Ancien Régime. S’agissant du cérémonial militaire, la Garde jouit de prérogatives réglementées. Par exemple, les officiers et les sous-officiers de la Garde ont, à grade égal, le commandement sur leurs homologues des régiments de Ligne, en cas de mise en situation conjointe. Ou encore, en garnison, un détachement de la ligne rend les honneurs lorsqu’il croise un détachement de la Garde. Hors du palais, elle rend les honneurs à l’Empereur, l’Impératrice, la famille impériale et prend également les armes pour les colonels-généraux.

Le nouveau décret impérial reconduit toutes les mesures prises antérieurement. Comme pour la Garde consulaire, la valeur des régiments provient des rigoureuses conditions de recrutement qui ont régulièrement été durcies depuis 1799. On est admis dans la Garde pour ses qualités militaires, non par son rang à la naissance ou par favoritisme, bien que, selon des historiens, ce précepte soit discutable dans les faits, notamment pour l’avancement souvent facilité par l’aide d’un « haut placé », voire par la courtisanerie, mais sans revenir pour autant à l’esprit de l’Ancien Régime. S’agissant du cérémonial militaire, la Garde jouit de prérogatives réglementées. Par exemple, les officiers et les sous-officiers de la Garde ont, à grade égal, le commandement sur leurs homologues des régiments de Ligne, en cas de mise en situation conjointe. Ou encore, en garnison, un détachement de la ligne rend les honneurs lorsqu’il croise un détachement de la Garde. Hors du palais, elle rend les honneurs à l’Empereur, l’Impératrice, la famille impériale et prend également les armes pour les colonels-généraux.

Lors des déplacements, l’accompagnement de l’Empereur est systématique, permanent et rigoureusement réglementé quant aux positionnements des gardes par rapport à sa voiture et de son l’attelage.

Officiers, sous-officiers et soldats prêtent serment et les nouveaux promus sont présentés à « Sa Majesté ». La discipline au sein de ce corps est dure, mais humaine. Les châtiments corporels sont interdits. L’inconduite entraîne la dégradation et l’expulsion vers la ligne, et ce, définitivement. Les gardes se vouvoient et s’appellent « monsieur ». Défense de se promener avec des femmes et pire encore de les tenir à son bras. Brailler à la cantine est proscrit et sanctionné. L’ivresse sur la voie publique conduit au cachot. Il est interdit de fréquenter les mauvais lieux. Les duels sont rudement châtiés. La tenue doit être impeccable. Le port de la moustache doit être « en crosse de pistolet ». Pattes et favoris sont calibrés. Seuls les sapeurs portent la barbe. Les règlements étant posés et rigoureusement appliqués, tout est prêt pour des cérémonies militaires grandioses, comme en ce 16 août 1804 près du camp de Boulogne, où sont distribuées à l’Armée les étoiles de la Légion.

Napoléon instaure la dignité de l’Etat et son prestige personnel. Un service particulier tient compte exclusivement de ce qui est dû à l’Empereur et organise ses activités. Le retour à des règles royales par des services dédiés n’affecte en rien la popularité et la fierté qu’éprouvent les français, le soutien à l’Armée et une admiration pour la Garde. Chacun des colonels-généraux prend, à tour de rôle pendant une semaine, le service près de l’Empereur et ne le quitte pas du lever au coucher. Pour assurer sa sécurité, le colonel-général « de semaine », loge le plus près possible de l’Empereur au palais et en campagne, et détient la prérogative temporaire, donc sur une semaine, d’avoir toute la Garde sous ses ordres. Cependant, en dehors de ce contexte particulier, aucun des colonels-généraux ne commande la Garde qui est et ne sera jamais placée sous un commandement unique. Seul l’Empereur commande à la Garde par l’intermédiaire des 4 colonels-généraux, sans réelle délégation.

Le Sacre

Par plébiscite, le peuple français accepte à une majorité écrasante l’« hérédité de la dignité impériale ». La cérémonie d’intronisation et de couronnement qui suit la proclamation de Napoléon Bonaparte comme Empereur des Français sous le titre de Napoléon Ier du 18 mai 1804 a lieu le dimanche 2 décembre 1804, à Notre-Dame de Paris (l’église des Invalides avait été initialement envisagée). La cérémonie religieuse est officiée par le pape Pie VII, accueilli dès le 26 novembre au château de Fontainebleau par une prise d’armes de la Garde habillée à neuf avec des uniformes qui n’ont pas changé, mais avec les Aigles et les attributs impériaux qui remplacent les emblèmes consulaires. Le Sacre met la Garde à l’honneur. Les uniformes des officiers des corps à pied et à cheval sont rutilants. Les spectateurs admirent les costumes orientaux flamboyants des Mamelouks, leur cahouk (coiffure) ceint d’un turban coloré, leur chemise à large manche (ou béniche) ornée de broderies surmontée d’un gilet sans manche et leur pantalon rouge très ample (ou sarouel). La Garde est présente partout, et en force : 6 bataillons de grenadiers et de chasseurs occupent les avenues de Paris. Les tribunes près du trône dans la cathédrale sont réservées aux officiers de la Garde impériale. Les maréchaux colonels-généraux de la garde sont aux portières du carrosse de l’Empereur. Ils ne le quitteront pas pendant toute la cérémonie.

Par plébiscite, le peuple français accepte à une majorité écrasante l’« hérédité de la dignité impériale ». La cérémonie d’intronisation et de couronnement qui suit la proclamation de Napoléon Bonaparte comme Empereur des Français sous le titre de Napoléon Ier du 18 mai 1804 a lieu le dimanche 2 décembre 1804, à Notre-Dame de Paris (l’église des Invalides avait été initialement envisagée). La cérémonie religieuse est officiée par le pape Pie VII, accueilli dès le 26 novembre au château de Fontainebleau par une prise d’armes de la Garde habillée à neuf avec des uniformes qui n’ont pas changé, mais avec les Aigles et les attributs impériaux qui remplacent les emblèmes consulaires. Le Sacre met la Garde à l’honneur. Les uniformes des officiers des corps à pied et à cheval sont rutilants. Les spectateurs admirent les costumes orientaux flamboyants des Mamelouks, leur cahouk (coiffure) ceint d’un turban coloré, leur chemise à large manche (ou béniche) ornée de broderies surmontée d’un gilet sans manche et leur pantalon rouge très ample (ou sarouel). La Garde est présente partout, et en force : 6 bataillons de grenadiers et de chasseurs occupent les avenues de Paris. Les tribunes près du trône dans la cathédrale sont réservées aux officiers de la Garde impériale. Les maréchaux colonels-généraux de la garde sont aux portières du carrosse de l’Empereur. Ils ne le quitteront pas pendant toute la cérémonie.

Le 5 décembre, la distribution des Aigles au Champ de Mars clos les cérémonies. A l’Ecole Militaire, devant la Garde au complet, la voix de l’Empereur s’élève :

« Soldats, voici vos drapeaux ; ces Aigles vous serviront toujours de points de ralliement […] Vous jurez de sacrifier votre vie pour les défendre et de les maintenir constamment, par votre courage, sur les chemins de la victoire ? ».

« Nous le jurons » répliquent les chefs de corps à voix forte. Les drapeaux sont brandis dans l’enthousiasme, alors que la troupe présente les armes et mettent leur coiffure en bout de baïonnette. Les musiques de la Garde exécutent la « Marche des drapeaux ». Il pleut à torrent, pendant le défilé, mais peu importe. La fierté est à son comble.

L’épopée fulgurante

L’Angleterre est plus que jamais menaçante. L’Empereur envisage une invasion par la Manche et positionne 150 000 hommes à Boulogne. « L’Angleterre sera vaincue, ce sera la paix », dit-il. Or, la 3eme coalition achevant de se nouer, Napoléon comprend qu’il risque d’être pris à revers. Voyant les frontières de la France menacées de toute part et une crise de confiance grandissante dans le pays, l’Empereur décide d’abandonner ses projets de débarquement et d’effectuer une rapide volte-face vers l’est. Sa campagne menée à un rythme effréné va stupéfier l’Europe par sa rapidité.

Le 26 août 1805, il expédie l’Armée, désormais appelée la « Grande Armée » vers le Rhin : 180 000 français, 22000 bavarois, 3000 würtembergeois et 2500 badois. Le 28, il ordonne la concentration de la Garde à Strasbourg, point de convergence avant le raid éclair. Puis, départ de Strasbourg le 30 septembre : la Garde rassemblée écoute la proclamation de l’Empereur

« […] votre Empereur est au milieu de vous […] Nous ne prendrons de repos que nous ayons planté nos ailes sur le territoire de nos ennemis ».

Le ton est donné.

La Garde rentre dans son double rôle de protection de l’Empereur et de réserve de l’Armée. En ce début d’octobre 1805, la cavalerie est solide, bien encadrée, et l’infanterie est lourdement mais complètement équipée pour un long parcours où priment vitesse et surprise. Les conditions sont optimales. Pas pour longtemps : mi-octobre, il pleut, et pourtant la vitesse s’accélère pour contourner l’armée du général autrichien Mack dont concentrée autour de la ville d’Ulm. Quelques jours avant, la cavalerie de Murat a déjà sabré les autrichiens à Donauwerh le 7, à Wertingen le 8, à Günsbourg le 9 et à Haslach le 11. En ce 20 octobre, elle balaie les troupes de Mack cherchant à échapper aux mâchoires qui les enserrent autour d’Ulm. Le général russe Koutouzov arrivé en renfort des autrichiens, décide de battre en retraite pour sauver ses troupes. Napoléon vient de marquer l’histoire avec une victoire obtenue « en marchant », sans avoir livrer de grande bataille, tout en capturant 23 000 soldats ennemis et 60 canons. Spectatrice, la Garde à pied a compté les coups, piétinant sous la pluie, en réserve. Désormais, la route de Vienne est ouverte et la ville doit être tenue sans délai. Mais l’entrain est de très courte durée car un rude hiver commence à s’abattre sur les troupes françaises épuisées par un périple de 1200 kilomètres en moins de 3 mois, et Vienne est à 600 km ! Les nerfs sont à vif, tout le monde grogne, du colonel au dernier tambour. Les querelles qui s’enveniment entre officiers et soldats gagnent la Garde. Bessières veille, reprend en main, exhorte à la patience, exige zèle et exactitude dans l’exécution des ordres. L’Empereur lui aussi est de mauvaise humeur : les russes commandés par Koutouzov venus en renforts courent trop vite, ils lui échappent malgré le harcèlement sans relâche, et ils se renforcent. Eprouvée, éreintée par des étapes rapides de jour comme de nuit, la Grande Armée ne cesse de se diluer, les blessures se multiplient et la maladie gagne les rangs. Le futur combat se fera donc en infériorité numérique. Avec une perte de 1/5 de son effectif depuis Boulogne, Napoléon joue une partie terrible à 1300 km de Paris.

Le 13 novembre, il décide de rejoindre à la hâte Murat en avant-garde à Schönbrunn (près de Vienne), étant entendu que la Garde suivra comme elle pourra. Malgré les ponts détruits sur le Danube, les tempêtes de neige, la bise glaciale, le manque de vivres et de fourrage, les vêtements détrempés, la Garde au complet rejoint son Empereur le 15. La Garde à pied, rééquipée, souffle un instant, alors que les chasseurs et les grenadiers à cheval, sous la conduite de Bessières suivent l’Empereur dans tous ses déplacements de reconnaissance, jusqu’au-delà de Brünn (nord de Vienne). C’est ainsi qu’en ce matin du 20 novembre 1805, un petit village du nom d’Austerlitz et un long plateau dénudé du nom de Pratzen à une vingtaine de kilomètres à l’est de Brünn, sortent de l’anonymat pour rentrer dans l’histoire 12 jours plus tard.

En ce 20 novembre, la décision est prise et Napoléon déclare : « Regardez bien ce terrain, nous nous y battrons ». Au soir du 1er décembre, Napoléon effectue une dernière inspection en adressant quelques mots aux soldats sur un ton familier.

Ses hommes, pourtant menés durement, l’acclament. Les plus résolus lui promettent la victoire pour le lendemain, jour anniversaire du Sacre. L’image de l’Empereur galvanisant son armée, la veille du grand jour, dans la nuit froide de ce 1er décembre, auprès du feu des bivouacs avec ses soldats, entre dans la postérité.

Livrée le 2 décembre 1805, la bataille scellera la défaite des austro-russes. De multiples récits décrivant l’engagement magnifieront le génie militaire de Napoléon tout autant que le « Soleil d’Austerlitz » qui, en se levant en disloquant le brouillard sur la plaine et le plateau de Pratzen marque le succès fondateur de la légende impériale.

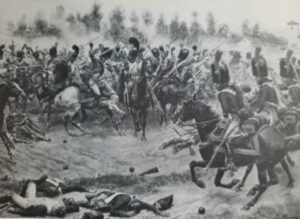

En ce 2 décembre 1805, en ce lieu perdu de Moravie (de nos jours, en République Tchèque) de nombreux épisodes d’affrontements rivalisant d’audace, de bravoure et de gloire ont émaillés la célèbre bataille, et tous ne peuvent ici être relatés. On citera néanmoins les engagements des troupes montées de la Garde.

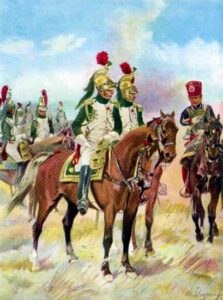

Au matin, le choc entre la cavalerie des 2 Gardes impériales (française et russe) tourne à l’avantage à celle de Napoléon et donne d’emblée de sérieuses perspectives de victoire. Dès la dissipation de la brume, une première attaque conduite par le colonel Morland à la tête de 2 escadrons de chasseurs et appuyée par le maréchal Bessières suivi de 3 escadrons de chasseurs repousse et défait les cuirassiers de la Garde russe. Puis, les coups de boutoir furieux des mamelouks vêtus de leur costume oriental et des chasseurs et grenadiers à cheval du général Rapp, culbutent la cavalerie autrichienne. Les charges de la cavalerie de la Garde se succèdent jusqu’à la fin de la journée

Au matin, le choc entre la cavalerie des 2 Gardes impériales (française et russe) tourne à l’avantage à celle de Napoléon et donne d’emblée de sérieuses perspectives de victoire. Dès la dissipation de la brume, une première attaque conduite par le colonel Morland à la tête de 2 escadrons de chasseurs et appuyée par le maréchal Bessières suivi de 3 escadrons de chasseurs repousse et défait les cuirassiers de la Garde russe. Puis, les coups de boutoir furieux des mamelouks vêtus de leur costume oriental et des chasseurs et grenadiers à cheval du général Rapp, culbutent la cavalerie autrichienne. Les charges de la cavalerie de la Garde se succèdent jusqu’à la fin de la journée

Si celles-ci ont été déterminantes à Austerlitz, la Garde à pied n’a pas été engagée ; elle est restée en réserve. « Elle en pleurait de rage », affirme le bulletin lancé dès le 3 décembre. Le rôle de l’artillerie, en concentrant les feux créant de larges brèches, préfigure ainsi la manœuvre interarmes qui rythmera les futures batailles de l’Empire, y compris et surtout celles des décennies suivantes.

… Et c’est du château d’Austerlitz que Napoléon va rédiger sa proclamation demeurée célèbre :

« […] Soldats, je suis content de vous…[…] Lorsque tout ce qui est nécessaire pour assurer le bonheur et la prospérité de notre Patrie sera accompli, je vous ramènerai en France ; là, vous serez l’objet de mes plus tendres sollicitudes. Mon peuple vous reverra avec joie, et il vous suffira de dire, “J’étais à la bataille d’Austerlitz”, pour que l’on réponde, “Voilà un brave”. »

Retour triomphal

Le 4 décembre, la Garde acclame l’Empereur lorsqu’il annonce : « Messieurs, la paix est faite. Nous retournons à Paris ». En attendant la signature de la paix de Presbourg avec François II, Empereur d’Autriche, la Garde stationne au château de Schönbrunn. Les grenadiers s’y reposent près des poêles chargés de bois, la neige recouvre la campagne jusqu’à l’horizon, où vers l’ouest, très loin, il y a la France. Grâce aux largesses de l’Empereur, les soldats bénéficient de quartiers libres dans Vienne, entrecoupés des revues d’armes du capitaine, et celles, il va de soi, du «Tondu » (surnom affectueux et familier donné à l’Empereur) dans la cour du château. Le 27 décembre, au lendemain de la signature de la paix, seule de l’Armée, la Garde prend le chemin de la France. On refait en sens inverse les dures étapes du mois dernier. Le 16 février 1806, la Garde rentre dans Paris dont l’un des boulevards portera le nom de Morland en souvenir du colonel des chasseurs de la Garde tombé glorieusement au champ d’honneur à Austerlitz. Sous la pluie, une foule énorme les acclame, alors qu’ils arrivent aux Champs Elysées, où un repas copieux est servi. Les sabres débouchent les bouteilles. Les jours suivants, fêtes et réjouissances se succèdent. La ville de Paris offre un grand dîner à la Garde sous les galeries du palais royal.

Dans son bureau, l’Empereur est pensif. L’idée d’un arc de triomphe sur la place du Carrousel et d’un autre édifié à l’autre bout des Champs-Elysées sur la colline prend forme. Il pense aussi à sa Garde en lui accordant 15 jours de solde supplémentaire. Elle est le point focal des festivités. Elle représente à elle seule tous les vainqueurs d’Austerlitz étant donné que la Ligne est restée en Allemagne.

Puis, les régiments reprennent leur rôle de temps de paix dans des casernements remarquablement tenus. Rééquipée et habillée à neuf, la Garde dépassera 12 000 hommes au début 1806.

Vers le Grand Empire

L’éclat de la victoire à Ulm et à Austerlitz, n’a pas occulté certaines failles qui n’ont pas échappé à l’Empereur. La réorganisation des unités, le renforcement de leur capacité de choc et le développement des services d’intendance deviennent l’effet majeur à atteindre avant l’été 1806.

L’éclat de la victoire à Ulm et à Austerlitz, n’a pas occulté certaines failles qui n’ont pas échappé à l’Empereur. La réorganisation des unités, le renforcement de leur capacité de choc et le développement des services d’intendance deviennent l’effet majeur à atteindre avant l’été 1806.

Fait nouveau, un régiment de Dragons de la cavalerie lourde de la Garde est créé (symbolisant le courage, l’appellation « Dragon » a été, pour la première fois, attribuée aux arquebusiers à cheval au XVe siècle). Le colonel Jean-Thomas Arrighi de Casanova, cousin par alliance de l’Empereur, est désigné chef de corps. Ses cavaliers seront désormais appelés « Dragons de l’Impératrice ». Leur tenue est identique à celle des chasseurs à cheval, excepté la couleur, le vert au lieu du bleu. En outre, ils sont reconnaissables à leur casque de cuivre avec turban de peau de panthère, crinière noire et plumet rouge. De plus, 2000 vélites (ou fantassins légers) viennent renforcer les chasseurs, les grenadiers, mais aussi les artilleurs pour la protection rapprochée des canons. Napoléon veille au moindre détail, pas uniquement, loin s’en faut, pour les unités de contact. En effet, à la fois préoccupé par les questions du pain et la gestion des blessés qui ont souvent fait défaut lors de la dernière campagne, l’Empereur réorganise l’intendance et le Service de santé. On étudie des modèles de voitures pour transporter 30 boulangers avec des fours portatifs de campagne. Des travaux sont entrepris à l’hôpital de la Garde pour installer du chauffage et le corps des médecins, infirmiers et brancardiers se développe. Tous les officiers de santé des corps doivent participer à un service à l’hôpital.

Mais l’heure est aussi aux cérémonies grandioses telle que celle du 15 mars 1806, à laquelle la Garde est convoquée aux Tuileries dans sa plus belle tenue pour une grande promotion signée par l’Empereur.

La Garde, ainsi renforcée et étoffée en états-majors et en cadres augmente le prestige du souverain de l’Empire, ou plutôt, du Grand Empire. Car, en ce début 1806, la fédération de l’Allemagne occidentale prend forme rapidement, à la demande de Napoléon. En juillet 1806, il fonde la Confédération du Rhin forte de 16 états qui menace les intérêts prussiens d’autant plus qu’il prend le commandement d’une armée confédérée de plus de 60 000 hommes. Août 1806 : le Saint Empire germanique, disparaît après plus de 8 siècles d’existence, tout comme d’ailleurs, ont disparu les perspectives de guerre … pour le moment.

Christian LE MELINER

A suivre, section 3 : « La Garde portée au zénith »

« Ils grognaient et le suivaient toujours », par Auguste RAFFET (1836)

Sources : « La Garde impériale » – Commandant Henry LACHOUQUE – édition LAVAUZELLE – 1982 ;

« Le Consulat et l’Empire » – Jean-Paul BERTAUD – A. COLIN – édition 2021 ;

« Les mythes de la Grande Armée » – Sous la direction de Thierry LENTZ et Jean LOPEZ – édition PERRIN – 2022 ;

Dictionnaire d’Histoire de France – sous la direction de Alain DECAUX de l’Académie française et André CASTELOT – librairie académique Perrin – 1981 ;

Encyclopédie WIKIPEDIA.

.