Le bilan de la campagne qui s’achève avec la victoire inachevée de Wagram est sévère et indiscutable. L’Empereur a sous-estimé son ennemi jusqu’à une tendance à mépriser les officiers et les généraux autrichiens. Le général Edmont Buat (1868-1923) écrira : « A proportion que s’accroissait sa puissance, Napoléon acquérait une orgueilleuse prédisposition à s’exagérer la valeur de ses propres moyens et à déprécier celles de l’adversaire ». Mais Napoléon a d’autres préoccupations : l’achèvement de la Grande Armée d’Europe, le conflit en Espagne qui s’envenime et son absence d’héritier direct, qui va le conduire à « sacrifier son cœur à la raison d’Etat européenne » en divorçant de Joséphine et en épousant l’archiduchesse Marie-Louise, la fille aînée de l’empereur François Ier d’Autriche.

Le bilan de la campagne qui s’achève avec la victoire inachevée de Wagram est sévère et indiscutable. L’Empereur a sous-estimé son ennemi jusqu’à une tendance à mépriser les officiers et les généraux autrichiens. Le général Edmont Buat (1868-1923) écrira : « A proportion que s’accroissait sa puissance, Napoléon acquérait une orgueilleuse prédisposition à s’exagérer la valeur de ses propres moyens et à déprécier celles de l’adversaire ». Mais Napoléon a d’autres préoccupations : l’achèvement de la Grande Armée d’Europe, le conflit en Espagne qui s’envenime et son absence d’héritier direct, qui va le conduire à « sacrifier son cœur à la raison d’Etat européenne » en divorçant de Joséphine et en épousant l’archiduchesse Marie-Louise, la fille aînée de l’empereur François Ier d’Autriche.

Marie-Louise

Le 15 août 1809 (40e anniversaire de l’Empereur), tout l’Empire est en fête, y compris à Schönbrunn près de Vienne où la Garde se reconditionne. La traditionnelle revue donne lieu à 2 nouveautés : pour la première fois, les sous-officiers et caporaux de la Garde portent les épaulettes de l’unité d’élite et les chasseurs défilent à la cadence de 120 pas à la minute au lieu de 80 (cette spécificité, devenue une tradition, perdure de nos jours dans les bataillons de chasseurs héritiers de ces régiments). Les généraux Macdonald, Marmont et Oudinot reçoivent leur bâton de maréchal sur le front des troupes. Napoléon signe de nombreux décrets conférant des titres de la nouvelle noblesse d’Empire, reconnue par décret le 30 mars 1808. Enfin, le jour même de la signature de la paix à Schönbrunn, le 14 octobre 1809, la Garde reçoit l’ordre de partir vers la France.

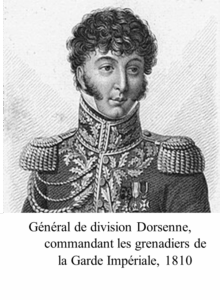

27 octobre 1809 : 101 coups de canon tirés par la batterie impériale aux Tuileries annoncent une paix retrouvée, bien que fragile. Les anciens de la Garde sont familiarisés aux fastes de retour de campagnes victorieuses, ainsi qu’aux revues tatillonnes qui émaillent les activités de remise en condition. Pourtant, les grognards sont agacés : leur Empereur leur fait des cachotteries puisqu’on murmure qu’il prépare son divorce d’avec Joséphine pour épouser une étrangère, ce qui expliquerait, selon eux, l’intransigeance démesurée des généraux Curial et Dorsenne (commandant les chasseurs et grenadiers de la Garde) sur l’élégance de leurs hommes et pour la propreté des tenues.

27 octobre 1809 : 101 coups de canon tirés par la batterie impériale aux Tuileries annoncent une paix retrouvée, bien que fragile. Les anciens de la Garde sont familiarisés aux fastes de retour de campagnes victorieuses, ainsi qu’aux revues tatillonnes qui émaillent les activités de remise en condition. Pourtant, les grognards sont agacés : leur Empereur leur fait des cachotteries puisqu’on murmure qu’il prépare son divorce d’avec Joséphine pour épouser une étrangère, ce qui expliquerait, selon eux, l’intransigeance démesurée des généraux Curial et Dorsenne (commandant les chasseurs et grenadiers de la Garde) sur l’élégance de leurs hommes et pour la propreté des tenues.

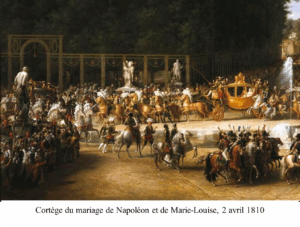

Effectivement, la rumeur est fondée. Tout en pensant avec nostalgie « à la bonne Joséphine qu’ils aimaient voir autrefois au balcon du château pendant les revues », la Garde, à Saint-Cloud, se prépare à accueillir la nouvelle impératrice pour le mariage civil, le 1er avril, célébré dans l’intimité aux côtés des membres de la famille. Le lendemain à Paris, un régiment de la Jeune Garde est sous les armes à 5h30, alors que l’Empereur et la jeune impératrice arrive aux Champ Elysée par le Bois de Boulogne, à midi. Les salves d’honneur des canons peinent à couvrir le fracas sur les pavés des roues ferrées des 36 voitures, attelées jusqu’à 8 chevaux, des grands officiers et de la famille impériale.

Alors que la Garde à pied rend les honneurs en 2 haies sur l’avenue, le cortège rejoint, sur la place de la Concorde, les grenadiers et les chasseurs qui l’escortent jusqu’à la grande galerie du Louvre.

A l’issue de la réception, les corps de la Garde défilent devant le couple impérial installé au balcon des Tuileries. Puis la fête explose dans Paris, où la foule en liesse se rue vers les buffets, les fontaines à vin et, à la nuit, la zone du feu d’artifice où on joue des coudes pour les meilleures places. Chaque soldat reçoit une bouteille du « vin de l’Empereur », y compris les tirailleurs de la Garde détachés à la Malmaison pour le service, dans un silence pesant, de Joséphine en pleurs.

La Garde brille

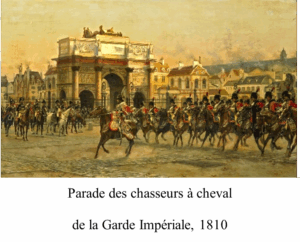

Printemps 1810 : la Vieille Garde est de toutes les fêtes et de tous les loisirs du nouveau couple impérial. Un bataillon et un escadron de chaque corps de la Garde à pied et à cheval assurent le service d’honneur et de protection. Les musiques conduisent journellement les Gardes montantes et descendantes alors qu’un peloton de cavalerie commandé par un jeune officier accompagne l’Empereur et l’Impératrice dans tous leurs déplacements. Tambours battants, un cortège d’officiers aux ordres d’un colonel de la Garde les suit lorsqu’ils se rendent à la messe dominicale. De part et d’autre de l’autel, se tient un grenadier, l’arme au pied, magnifique dans son uniforme resplendissant.

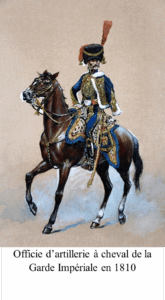

Car le prestige est de rigueur, en tous lieux et en toutes circonstances ; les uniformes, surtout. L’artillerie, chère à l’Empereur, reçoit, pour ses canonniers, le bonnet d’ourson à visière, sublime emblème de la Garde Impériale et une fourrure blanche orne désormais le col du trompette. Les sous-officiers de l’artillerie à cheval portent un nouvel habit bleu doublé d’écarlate et galonné d’or, et pour ceux du train, le gris remplace le bleu et le galonnage est argent.

Car le prestige est de rigueur, en tous lieux et en toutes circonstances ; les uniformes, surtout. L’artillerie, chère à l’Empereur, reçoit, pour ses canonniers, le bonnet d’ourson à visière, sublime emblème de la Garde Impériale et une fourrure blanche orne désormais le col du trompette. Les sous-officiers de l’artillerie à cheval portent un nouvel habit bleu doublé d’écarlate et galonné d’or, et pour ceux du train, le gris remplace le bleu et le galonnage est argent.

Juin1810 : les préparations d’une grande fête prévue le 24 mobilisent toutes les unités de la Garde, au moins partiellement. Le montage des tribunes et d’une salle de bal dans l’enceinte de l’Ecole militaire écourte et compromet les temps de sommeil nocturnes. C’est le grand jour. Dès 3 heures du matin, les officiers rejoignent leur unité avec leur tenue de gala sous le bras. Préparation des tenues, lustrage des sabres, astiquage des cuirs, taillage des moustaches et favoris, ajustement des décorations, fignolage des perruques, puis inspections, revues, répétitions s’enchaînent sur près de 12 heures.

A 16h00 la mise en place est terminée ; les hommes et chevaux ruissèlent de sueur sous un soleil de plomb. Puis, à l’ouverture des barrières, la foule déferle au Champ de Mars et les invités se ruent dans la cour d’honneur. 18h00 : l ’Empereur et l’Impératrice d’une grande beauté dans une tenue somptueuse arrivent, et ouvrent les festivités jusqu’à la nuit : courses de chevaux, funambules, acrobates, envol d’aérostat. A la nuit, après une copieuse collation, c’est l’ouverture du bal dans une salle pleine à craquer, surchauffée où exhale le parfum tenace des milliers de fleurs et de plantes d’ornement soigneusement disposées sur toute la périphérie. L’officier français et mémoraliste, le capitaine Coignet, résumera cette journée exceptionnelle par ces quelques mots « Jamais, on n’avait vu de pareilles corbeilles de fleurs ; la Garde était couronnée d’étoiles ». Parmi les 15 000 personnes, ils sont là, sous les armes en piquets d’honneur, à l’accueil des invités, en délégations, avec leur Empereur, les officiers, sous-officiers et soldats de la Garde Impériale, en grand uniforme, habit de lumière. Ce soir-là, spontanément, pendant le feu d’artifice, ils lui témoigneront leur attachement et leur fidélité par un bataillon de grenadiers, flambeau à la main, formant un carré entourant leur chef.

Le 20 mars 1811, les coups de canon annoncent la venue au monde du roi de Rome, le fils tant attendu par Napoléon. Les grognards sont là, rendant les honneurs aux délégations qui se succèdent pour le féliciter. Pourtant, un sentiment d’amertume gagne les rangs de « la Vieille » : le « Tondu », leur «Dieu de la guerre » propulsé vers son apogée, semblent s’éloigner d’eux. Certes, il leur donne des preuves de son attachement et de sa reconnaissance par des gratifications, des croix, des bouteilles de vin, mais il manque l’essentiel : sa présence, bien plus importante à leurs yeux que les dorures et les cadeaux. Pour autant, ils sont rassurés, car ils observent que « jamais la vigueur intellectuelle et morale de l’Empereur n’a été plus intense, ni sa lucidité plus aveuglante ».

La Garde, réserve de l’armée d’Europe

Dès 1810, la Grande Armée évolue vers une armée « multi-nations ». S’agissant des troupes françaises, l’Empereur fixe les objectifs : augmenter les effectifs de la Jeune Garde et la puissance de l’artillerie, centraliser les services et créer une réserve d’officiers supérieurs éprouvés aptes à prendre des commandements au pied levé.

Au cours des années 1810 -1811, la Garde impériale devient la réserve de l’armée d’Europe, alors que les effectifs ne cessent d’augmenter pour atteindre 32 000 hommes à la fin 1810 et 52 000 un an plus tard. A l’instar de la création des régiments de gardes nationaux, l’Empereur souhaite disposer d’unités homogènes par nature et par nation. Dès 1809, il créé le bataillon des vélites de Florence composé de 4 compagnies de 600 hommes commandés par un encadrement issu du corps des chasseurs. Le 28 mai 1810 marque la création officielle d’un bataillon de vélites de Turin encadrés par des officiers et sous-officiers des grenadiers. Leur chef n’est autre que le prince Camille Borghèse, gouverneur du Piémont et beau-frère de l’Empereur.

Au cours des années 1810 -1811, la Garde impériale devient la réserve de l’armée d’Europe, alors que les effectifs ne cessent d’augmenter pour atteindre 32 000 hommes à la fin 1810 et 52 000 un an plus tard. A l’instar de la création des régiments de gardes nationaux, l’Empereur souhaite disposer d’unités homogènes par nature et par nation. Dès 1809, il créé le bataillon des vélites de Florence composé de 4 compagnies de 600 hommes commandés par un encadrement issu du corps des chasseurs. Le 28 mai 1810 marque la création officielle d’un bataillon de vélites de Turin encadrés par des officiers et sous-officiers des grenadiers. Leur chef n’est autre que le prince Camille Borghèse, gouverneur du Piémont et beau-frère de l’Empereur.

Avec 100 000 coups et 12 tonnes de poudre tirés à Wagram, l’artillerie de la Grande Armée a décidé du sort de la bataille et de l’issue de la campagne, où la puissance de feu s’est substituée à la manœuvre jusqu’à la favoriser. Ce retour d’expérience justifie une évolution sensible de l’Arme, en commençant par la création de 6 nouvelles compagnies armées par 84 conscrits de la Jeune Garde. L’Empereur s’implique directement dans ce renforcement. En février 1811, il rapatrie d’Espagne une partie des canonniers et des soldats du train, et confie la mission au général Lariboisière, commandant l’artillerie de la Garde puis premier inspecteur de l’Arme en 1811, un nouveau formatage des forces d’appui. L’armée de l’Europe dispose de 828 bouches à feu dont 72 à la Garde.

Dès 1810, la Grande Armée évolue vers une armée « multi-nation ». S’agissant des troupes françaises, l’Empereur fixe les objectifs : augmenter les effectifs de la Jeune Garde et la puissance de l’artillerie, centraliser les services et créer une réserve d’officiers supérieurs éprouvés aptes à prendre des commandements au pied levé. Napoléon est préoccupé par l’abdication, le 1er juillet 1810 de son frère Louis, roi de Hollande. Le 13 septembre, après avoir réuni ses états à l’Empire, il décide d’intégrer les unités hollandaises dans la Garde. Incorporés comme vélites, les gardes du corps du roi au « 2e régiment de chevau-légers-lanciers de la Garde » et dans le corps des chasseurs et grenadiers de la vieille Garde. Une exception, cependant : les 300 Prussiens du corps hollandais rejoindront pour moitié la Ligne et le reste au « 2e ». On leur confectionne un nouveau modèle d’uniforme, à l’allure polonaise. Ils porteront la czapka (coiffure traditionnelle), le kurtka (manteau) et le pantalon, avec le bleu comme couleur dominante. L’accueil des nouveaux venus donne lieu, à Versailles à un banquet fraternel copieusement arrosé, avec de graves débordements dans les rues de la ville, nécessitant, le lendemain une visite des chefs de corps au maire de Versailles pour exprimer excuses, regrets et promesses de sévères punitions.

Le 1er juillet 1810, un incendie ravage la salle de bal de l’ambassade d’Autriche, faisant de nombreuses victimes. Présent pendant toute la nuit aux cotés des secours, l’Empereur, très impressionné, décide la création d’une compagnie de sapeurs spécialisés dans la lutte contre les incendies. Cette compagnie, forte de 120 hommes aux ordres d’un capitaine sera intégré à l’arme du Génie. Ils porteront l’uniforme des sapeurs, mais avec le casque de cuivre. Cette formation évoluera dans notre Histoire, en se distinguant par leur courage et leur dévouement et deviendra le corps des sapeurs-pompiers d’aujourd’hui.

Le 24 août 1811 voit la création du bataillon « d’ouvriers d’administration de la Garde » réorganisant et regroupant les anciennes compagnies des services de la boulangerie, de la boucherie, des fourrages et des ambulances, avec un renforcement de 165 boulangers, 55 bouchers et pour le corps médical, 7 chirurgiens, 7 pharmaciens et 82 infirmiers.

Le 24 août 1811 voit la création du bataillon « d’ouvriers d’administration de la Garde » réorganisant et regroupant les anciennes compagnies des services de la boulangerie, de la boucherie, des fourrages et des ambulances, avec un renforcement de 165 boulangers, 55 bouchers et pour le corps médical, 7 chirurgiens, 7 pharmaciens et 82 infirmiers.

Enfin, on mentionnera un regain d’intérêt de l’Empereur pour la musique militaire et les fanfares de cavalerie de la Garde avec un déploiement impressionnant de tambours, de trompettes et de musiciens revêtant des uniformes les plus somptueux aux galonnages dorés et où domine le bleu ciel, le cramoisi et le blanc pour les fourrures et les bonnets à poil. Leur répertoire est varié. Aux chansons de troupiers « Auprès de la blonde », « Il pleut bergère », aux chants de combat comme « On va leur percer le flanc » s’ajoutent les airs favoris de l’Empereur : « Le chant du départ », « Veillons au salut de l’Empire » et « La marche de la Garde consulaire ».

Le décret du 4 septembre 1811 crée un régiment de flanqueurs de la Garde à 2 bataillons, composé de jeunes gens de 18 à 30 ans, fils ou neveux de Gardes-généraux et de Gardes à pied et à cheval des forêts de la couronne et du domaine, et des forêts des communes de l’Empire.

Ils doivent être d’une bonne constitution, mesurer au moins 1,67 m et avoir tenu constamment une bonne conduite. Ce nouveau régiment est rattaché aux chasseurs à pied. Ils portent un nouvel uniforme à forte dominance de la couleur verte, les officiers supérieurs, issus de la Vieille Garde, conservant leur habit bleu à revers blanc. Quant à la cavalerie, les régiments sont portés à 5 escadrons de 250 sabres avec un appoint des chasseurs, hussards et des régiments polonais.

La formation, dès le plus jeune âge

Le 24 mars 1811, lors de la revue passée par l’Empereur sur la place du Carrousel, tous découvrent avec curiosité et étonnement une unité de plus de 1 000 gamins âgés de 12 à 16 ans. Il s’agit d’orphelins d’officiers, de sous-officiers, de soldats et de marins hollandais. On explique à l’Empereur que ces « bambins » esseulés ont été recueillis et incorporés dans l’armée française après l’abdication de leur souverain.

Surpris, et immédiatement attentif à leur bien-être, il émet l’idée de mettre sur pied et d’intégrer à la Garde, un régiment de pupilles, d’enfants abandonnés et d’orphelins recueillis par les hospices de l’Empire, les sauvant du vagabondage, de l’exploitation et de la misère. Il insiste sur la bienveillance sur la protection à apporter à ces enfants déjà éprouvés, leur instruction et leur éducation. « Et voici « la petite Garde », la relève », plaisantent les anciens. Le colonel Tindal, chef de corps du 2e grenadiers de la Garde Impériale et chargé du recrutement, aura incorporé, au 30 août 1811, près de 8 000 jeunes Français, Italiens, Brabançons, Hollandais et Allemands. Des capitaines et des sous-officiers de la Garde assurent une instruction aussi académique que possible. Se substituer à l’instituteur, n’est pas dans leurs habitudes. Quant à leur rôle, « on verra plus tard, ce qu’on pourrait en faire ! » dira l’Empereur. En attendant, ils doivent être encadrés, éduqués avec fermeté mais mansuétude, et il est hors de question de verser dans la marine les quelques fortes têtes ou délinquants, comme le suggère le ministre de la guerre. Pour l’Empereur qui les affectionne, « ils seront décrassés, éduqués, instruits et deviendront de bons soldats et de bon français ». On comprend alors pourquoi la mission incombe à la Garde !

Surpris, et immédiatement attentif à leur bien-être, il émet l’idée de mettre sur pied et d’intégrer à la Garde, un régiment de pupilles, d’enfants abandonnés et d’orphelins recueillis par les hospices de l’Empire, les sauvant du vagabondage, de l’exploitation et de la misère. Il insiste sur la bienveillance sur la protection à apporter à ces enfants déjà éprouvés, leur instruction et leur éducation. « Et voici « la petite Garde », la relève », plaisantent les anciens. Le colonel Tindal, chef de corps du 2e grenadiers de la Garde Impériale et chargé du recrutement, aura incorporé, au 30 août 1811, près de 8 000 jeunes Français, Italiens, Brabançons, Hollandais et Allemands. Des capitaines et des sous-officiers de la Garde assurent une instruction aussi académique que possible. Se substituer à l’instituteur, n’est pas dans leurs habitudes. Quant à leur rôle, « on verra plus tard, ce qu’on pourrait en faire ! » dira l’Empereur. En attendant, ils doivent être encadrés, éduqués avec fermeté mais mansuétude, et il est hors de question de verser dans la marine les quelques fortes têtes ou délinquants, comme le suggère le ministre de la guerre. Pour l’Empereur qui les affectionne, « ils seront décrassés, éduqués, instruits et deviendront de bons soldats et de bon français ». On comprend alors pourquoi la mission incombe à la Garde !

En avril 1811, une centaine de très jeunes hommes choisis dans chaque régiment de la Jeune Garde en Espagne rejoignent Fontainebleau pour former une école militaire attachée à la Vieille Garde. Ce bataillon d’instruction de la Garde formera des sous-officiers de valeur bien encadrés et préparés aux rigueurs du service en campagne et du temps de guerre. Par la mise en place d’une direction des études avec un programme incluant formation militaire et instruction générale (grammaire et arithmétique), cette école de Fontainebleau préfigure nos écoles militaires d’aujourd’hui, par l’organisation de l’enseignement, le principe de recrutement des meilleurs éléments, les objectifs de formation, la qualité des formateurs, les exigences de solidités physique et mentale des futurs chefs.

Une guerre sans fin

Mais il y a une ombre au tableau. Le sentiment de toute puissance et les fastes des années 1810-1811 ne sauraient masquer une situation qui s’aggrave dans la péninsule espagnole. Faire prévaloir les faits d’armes tels que la charge légendaire des polonais de la Garde à Somosierra (section 4) ne peut occulter les revers avec les marins de la Garde prisonniers à Bailén et la détention du général Lefebvre-Desnouettes l’un des meilleurs généraux de la Garde, fait prisonnier à Benavente.

Alors que le duc de Wellington organise une armée anglo-portugaise sur le sol ibérique, la situation des armées françaises est précaire et plombée par une rivalité entres les maréchaux et des désaccords de commandement. Le général de division Roguet commandant les tirailleurs et les voltigeurs de la Jeune Garde, venant d’arriver en Espagne, déplore une grave insuffisance de formation : « La moitié des fantassins n’ont jamais tirés un coup de fusil, et les canonniers, un coup de canon ». A l’été 1810, le général Dorsenne, commandant de la province de Burgos, est à la tête du corps d’armée de la Jeune Garde, avec pour mission principale la surveillance des communications. Bien que la grande unité ainsi constituée soit en réserve, Dorsenne pourchasse les bandes de brigands qui ne cessent de croître dans la région. Les jeunes conscrits s’aguerrissent « en marchant », confrontés à « une hydre à mille têtes », à la cruauté et aux horreurs. Malgré la fatigue et les atrocités, la jeune Garde « a pris un esprit magnifique », dit Dorsenne, lucide cependant sur l’usure des nerfs, du moral et de la discipline.

En août 1811, il remplace Bessières rappelé à Paris pour réorganiser la cavalerie de la Garde, dans la fonction de gouverneur des provinces du nord.

Il multiplie les expéditions contre les insurgés dans le Léon et en Galice en se heurtant à une terre brûlée privant les troupes affamées de toute ressources, neutralisant toute exploitation dans la profondeur des succès initiaux.

On signale des actes de pillages isolés. Dorsenne les réprime sur le champ et formant 3 conseils de guerre à l’encontre de 2 sous-officiers qui seront dégradés et 2 malfaiteurs qui seront passés par les armes. A la Garde, on ne badine pas avec la discipline. « Je rappellerai les chefs de corps qui avaient laissé faiblir la discipline », écrit-il. Pourtant, l’Empereur reconnaît lui-même l’immense bonne volonté de servir et le dévouement de cette jeunesse, malgré les désertions, qui, avec les maladies, alourdissent le bilan des pertes, en dépassant celui des embuscades et des actions de guérilla. Pour illustrer celles-ci, on citera l’attaque d’un convoi de 100 voitures de la Garde par la bande de l’insurgé Francisco Xavier Mina qui coûtera la vie de 80 jeunes hommes massacrés en quelques minutes et la délivrance d’un millier de prisonniers que le détachement de 500 soldats escortait vers la France. Ce tragique épisode s’inscrit dans un contexte sombre et défavorable, les français étant chassés du royaume portugais par Wellington poursuivant son offensive en Espagne avec la bataille de Fuentes de Onoro (frontière portugaise) en mai 1811 et plus à l’est le siège de Ciudad Rodrigo un an plus tard, qui lui permettront d’avancer vers Madrid.

On signale des actes de pillages isolés. Dorsenne les réprime sur le champ et formant 3 conseils de guerre à l’encontre de 2 sous-officiers qui seront dégradés et 2 malfaiteurs qui seront passés par les armes. A la Garde, on ne badine pas avec la discipline. « Je rappellerai les chefs de corps qui avaient laissé faiblir la discipline », écrit-il. Pourtant, l’Empereur reconnaît lui-même l’immense bonne volonté de servir et le dévouement de cette jeunesse, malgré les désertions, qui, avec les maladies, alourdissent le bilan des pertes, en dépassant celui des embuscades et des actions de guérilla. Pour illustrer celles-ci, on citera l’attaque d’un convoi de 100 voitures de la Garde par la bande de l’insurgé Francisco Xavier Mina qui coûtera la vie de 80 jeunes hommes massacrés en quelques minutes et la délivrance d’un millier de prisonniers que le détachement de 500 soldats escortait vers la France. Ce tragique épisode s’inscrit dans un contexte sombre et défavorable, les français étant chassés du royaume portugais par Wellington poursuivant son offensive en Espagne avec la bataille de Fuentes de Onoro (frontière portugaise) en mai 1811 et plus à l’est le siège de Ciudad Rodrigo un an plus tard, qui lui permettront d’avancer vers Madrid.

L’ultime apogée

« Je veux achever ce qui n’est ébauché. Il nous faut un code européen, une cour de cassation européenne, une même monnaie, les mêmes poids et mesures, les mêmes lois. Il faut que je fasse de tous les peuples d’Europe, un même peuple ». Par cette citation prononcée devant Fouché (ministre de la police) et Caulaincourt (aide de camp de l’Empereur), Napoléon expose clairement sa volonté et sa vision du Grand Empire.

Fin 1811. Après 2 années de paix en Europe centrale, malgré l’épuisement et l’attrition des troupes en Espagne, jamais la France ne fut aussi étendue et omniprésente en Europe avec ses 130 départements et ses 45 millions d’habitants (dont 30 de français). La Russie mise à l’écart, la Prusse silencieuse et l’Autriche démantelée, l’Europe, c’est le Grand Empire, Devenu une réalité, il touche à son apogée, tout comme le rôle éblouissant de la Garde Impériale devenue la réserve de la Grande Armée d’Europe avec ses 52 000 hommes, dont la Vieille Garde, l’élite de l’élite.

Pourtant, les nuages s’amoncellent à l’est. L’alliance conclue à Tilsitt (cf. section 4) déjà ébranlée à Erfurt (cf. section 5) ne résiste pas aux contraintes du blocus continental. La Russie s’appauvrissant de fait et craignant que la France ne reconstitue le royaume de Pologne, n’hésiterait pas à rentrer en guerre. La perte progressive de son dernier allié étranger puissant n’échappe pas à Napoléon, hanté par les leçons de Rome et celles des invasions barbares et convaincu de l’hostilité que nourrit désormais la Russie à l’encontre de la France. Dans ce climat, le 16 décembre 1811, date pouvant passer inaperçue de nos jours, peut alors être considérée comme le dernier jour de l’apogée lorsque l’Empereur écrit à Bessières : « Monsieur le Maréchal, il faut préparer la Garde pour rentrer en campagne […] ».

Christian LE MELINER

A suivre, section 7 : « L’enfer glacé de Russie »

« Ils grognaient et le suivaient toujours », par Auguste RAFFET (1836)

Sources : « La Garde impériale » – Commandant Henry LACHOUQUE – édition LAVAUZELLE – 1982 ;

« Le Consulat et l’Empire » – Jean-Paul BERTAUD – A. COLIN – édition 2021 ;

« Les mythes de la Grande Armée » – Sous la direction de Thierry LENTZ et Jean LOPEZ – édition PERRIN – 2022 ;

Dictionnaire d’Histoire de France – sous la direction de Alain DECAUX de l’Académie française et André CASTELOT – librairie académique Perrin – 1981 ;

Encyclopédie WIKIPEDIA ;