Le vent de guerre

Malgré la paix de Tilsitt et les accords d’Erfurt, le rapprochement franco-russe reste précaire. L’Empereur de Russie Alexandre, encouragé par la haute société et les petits notables qui exècrent Napoléon, affiche ses ambitions sur la Finlande et sur la Bessarabie, et déplore l’importance croissante donnée au Grand-duché de Varsovie. Napoléon redoute cette dernière puissance encore en armes et dernier territoire à ne pas respecter le blocus continental. De part et d’autre, les préparatifs militaires s’intensifient. Dès 1811, voyant que son rêve de délivrer l’Europe de l’emprise napoléonienne peut devenir une réalité, Alexandre mobilise son armée et interdit l’importation de marchandises françaises. Il jette alors le masque en entretenant une grande insurrection en Pologne et en imposant l’évacuation de la Prusse et de la Poméranie par les français. Excédé et désireux de fermer à l’Angleterre le dernier marché continental qui lui reste, Napoléon décide l’engagement des opérations militaires.

L’armée des 20 nations

Avec 650 000 hommes, 200 000 chevaux, 6 000 voitures, 11 corps d’armée, 4 corps de cavalerie et 1 300 canons, la Grande Armée est prête. La Garde Impériale, Jeune et Vieille, à pied et à cheval, aligne près de 60 000 combattants avec ses régiments et bataillons français, hollandais, mamelucks, bavarois, wurtembergeois, hessois, italiens, suisses, prussiens, et même espagnols du régiment de Joseph Bonaparte. Cette formidable machine de guerre rentre dans l’Histoire sous l’appellation : « L’Armée des 20 nations » . Il ne reste à Paris, pour veiller sur la jeune impératrice et le roi de Rome, que 200 fantassins et 300 cavaliers de la Vieille Garde, des vétérans, des estropiés. Le grand départ a lieu dans la première semaine de mars 1812, en 4 grands détachements. D’interminables colonnes sillonnent les routes de l’Empire : Bruxelles, Liège, Louvain et Aix -la-Chapelle, avec, pour la Garde, la visite de la cathédrale Notre-Dame où est enterré Charlemagne. Puis, on atteint l’Elbe à Magdebourg après avoir traversé Mayence. Avec panache, la Garde déploie le luxe du camp impérial. Au camp, pour la troupe, la cantine fonctionne en permanence et doit pouvoir servir la soupe à tout moment. Un bataillon de chasseurs ou de grenadiers assure le service d’honneur et un escadron de cavalerie veille à la protection. Le 23 avril, la Garde à pied rentre dans Dresde suivie de 3 régiments de cavalerie, au son des trompettes. Puis, tous les détachements convergent vers la ville pendant un mois. Les officiers sont logés chez l’habitant. Les quartiers généraux investissent les manoirs et les châteaux. Puis, la Grande Armée quitte Dresde le 29 mai et s’enfonce dans l’immensité des forêts de pins de Pologne avec de rares villages construits dans la boue et vides de toute ressource. On traverse Friedland de sanglante mémoire avant d’atteindre Königsberg le 12 juin. Tantôt trempés par la pluie, tantôt écrasés par la chaleur, les grognards hirsutes et débraillés soulagent enfin leurs épaules blessées par le barda et les cavaliers rentrent dans la ville, courbés et au pas de leur chevaux amaigris. Pourtant, les provocations d’Alexandre galvanisent les grognards qui poussent le « Vive l’Empereur ! » lorsqu’on leur lit la proclamation : « la seconde guerre de Pologne est commencée […] La Russie viole ses serments […] Elle nous place entre le déshonneur et la guerre ». Napoléon avait envoyé une dernière offre de paix à Saint-Pétersbourg peu avant d’entamer les opérations. N’ayant reçu aucune réponse, il ordonne de poursuivre la progression en Pologne russe.

La terre brulée

22 juin 1812, vers 17h00. Escorté d’un escadron de chevau-léger, l’Empereur atteint le fleuve Niémen. Le 24 à minuit, l’armée d’Europe engage le franchissement du fleuve, un objectif en 1807 devenu un point de départ en ce début d’été 1812. Le Niémen franchi, Napoléon fixe son dispositif de marche à l’ennemi. Il commande le groupe central avec la Garde. La Vieille Garde est commandée par le maréchal Lefebvre, et la Jeune Garde par le maréchal Mortier.

En face, le tsar Alexandre a également réparti ses forces en 3 éléments : le général Mikhail Barclay de Tolly au centre, le général de cavalerie Alexandre Tormassov à droite, et le général Piotr Ivanovitch Bagration à gauche. Le temps se dégrade dès le 24 juin avec 8 jours d’orages, suivis de la canicule. L’été russe décime la Grande Armée, hommes et chevaux. Couverts de poux, affamés, accablés par une folle météo, les hommes courbés sous leur fardeau de 30 kg meurent du typhus et de dysenterie provoquée par les eaux polluées. Tous les puits étant rendus inaccessibles, seules les mares d’eau croupies permettent d’étancher la soif. Le moral est en chute libre et la discipline se relâche. Les chevaux décharnés ayant échappés à l’hécatombe rongent la paille des chaumières et l’écorce des arbres. Une grande partie de la cavalerie est mise à pied. Les troupes françaises font leur entrée à Wilna (aujourd’hui Vilnius, Lithuanie), sans avoir tiré un coup de fusil. Les Russes, insaisissables, détruisent tout en se retirant. Ils livrent aux flammes d’immenses magasins, de farine, de fourrages et de vêtements. La Garde déploie tous ses boulangers disponibles pour cuire du pain et des biscuits, jour et nuit. L’Empereur profite des bonnes dispositions de la population pour signer un décret de recrutement dans l’urgence de volontaires polonais pour former le 3e régiment de chevau-légers de la Garde.

En quittant Wilna, le 16 juillet, la Garde, confrontée à la tactique de la terre brûlée, découvre l’immensité et la désolation d’un pays ravagé, des terres ruinées. Le désappointement de l’Empereur devant ces villages en feu et vides de leurs habitants, gagne les soldats de la Garde tout comme ceux de la Ligne couvrant des étapes de près de 40 km. Le 31 juillet, la Garde rentre dans la ville de Witebsk pour 12 jours de repos. C’est là qu’elle apprend la mort à Paris du commandant des grenadiers à pied, le général Dorsenne, décédé de la terrible opération du trépan. Lors de l’hommage funèbre, l’Empereur désigne le général Friant comme successeur. Alors que les généraux russes Barclay et Bagration se regroupent à Smolensk, les cosaques mènent un combat retardateur en harcelant des colonnes et des bivouacs par des actions brèves et ponctuelles, avant de décrocher, laissant son adversaire s’enfoncer dans les immenses plaines dévastées. Face à une armée russe qui se dérobe en rompant le contact dès l’accrochage, Napoléon tente d’engager le combat au plus vite en imposant une progression à toute allure, malgré la chaleur, les élongations, un ravitaillement désorganisé, et les maladies. Il saisit une opportunité en organisant un détachement expéditionnaire de 4 corps et la Garde, sous son commandement, afin de surprendre les armées russes stationnées à Smolensk. Le 15 août, la Garde est en vue de la ville hérissée de clochers à peine visibles à travers les flammes et la fumée des maisons en bois qui se consument. Après la neutralisation d’une résistance acharnée des russes, les voltigeurs de la Garde rentrent dans la ville, alors que les russes décrochent à la faveur de la tombée de la nuit en se repliant vers l’est. Après un court répit, la progression reprend le 22 août, sous une pluie battante, transformant les routes poussiéreuses et défoncées en bourbier.

La Moskowa

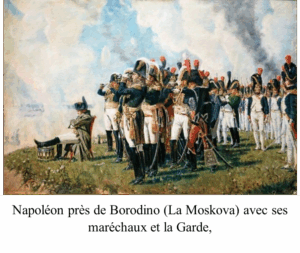

A la fin de l’été 1812, en dépit de l’absence d’affrontements déterminants, la Grande Armée réduite à 127 000 hommes en a perdu près de 50 000 (tués, blessés, malades, déserteurs) depuis Witebsk. Pour Napoléon, arrivé à moins de 120 km de Moscou, il n’y a qu’une voie possible : poursuivre la marche en avant et contraindre les russes à une bataille concluante lui permettant de dicter les termes de la paix. Le général Koutouzov ayant remplacé Barclay de Tolly lui offre cette occasion en concentrant son armée dans une plaine autour du village de Borodino, et longeant le fleuve de la Moskova. Dès le 5 septembre, l’Empereur exploite cette situation tant attendue en engageant le combat sans attendre. Le même jour, les batteries s’artillerie de la Garde appuie la prise de la redoute (ou retranchement fortifié) de Schwardino par la Ligne. L’Empereur déclare : « Soldats, voici la bataille que vous avez tant désirée ».

A la fin de l’été 1812, en dépit de l’absence d’affrontements déterminants, la Grande Armée réduite à 127 000 hommes en a perdu près de 50 000 (tués, blessés, malades, déserteurs) depuis Witebsk. Pour Napoléon, arrivé à moins de 120 km de Moscou, il n’y a qu’une voie possible : poursuivre la marche en avant et contraindre les russes à une bataille concluante lui permettant de dicter les termes de la paix. Le général Koutouzov ayant remplacé Barclay de Tolly lui offre cette occasion en concentrant son armée dans une plaine autour du village de Borodino, et longeant le fleuve de la Moskova. Dès le 5 septembre, l’Empereur exploite cette situation tant attendue en engageant le combat sans attendre. Le même jour, les batteries s’artillerie de la Garde appuie la prise de la redoute (ou retranchement fortifié) de Schwardino par la Ligne. L’Empereur déclare : « Soldats, voici la bataille que vous avez tant désirée ».

7 septembre, 2 heures du matin. Malgré l’humidité et la fraîcheur ayant succédé aux chaleurs, les régiments de la Garde sont impatients d’en découdre. A l’aube, on entend les cris de « Vive l’Empereur » poussés à la fin de la lecture de l’ordre du jour se terminant par « la victoire dépend de vous ». La lutte s’engage avec le déferlement des corps d’armée de Ney et de Davout sur la redoute de Séménoskoïa. Bientôt, une succession d’attaques du général russe Bagration inflige de lourdes pertes aux français dans un affrontement sauvage. Pourtant, comme à Wagram, l’Empereur, emprunt de sagesse, refuse à ce moment d’engager la Vieille Garde qui aurait pu transformer cette bataille incertaine en un succès militaire décisif. Il argumente sa décision : « S’il y a une deuxième bataille demain, avec quoi la livrerai-je ? ». Finalement, le général Koutouzov, redoutant l’anéantissement, ordonne le repli, puis la retraite.

Cette victoire durement acquise au terme d’une bataille de 12 heures ouvre le chemin de Moscou à une Grande Armée meurtrie et démoralisée à la vue des 30 000 cadavres et agonisants jonchant le sol de la plaine maudite.

Moscou

La retraite de l’ennemi est lente et la progression de la Grande Armée est entravée par des escarmouches, comme à Mojaïsk où Murat est obligé d’engager une division entière pour neutraliser les arrière-gardes ennemies. Le 14 septembre, une ville immense et une multitude de coupoles dorées émergent à l’horizon au travers des tourbillons de poussières et de fumées. Explosant d’orgueil et d’espérance, les grognards exultent.

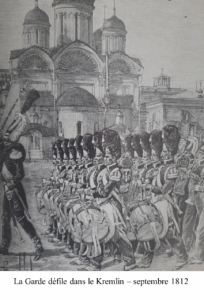

Au soir, l’Empereur et sa Garde rentrent dans les faubourgs. Tous croient toucher au but. La prise de la capitale semble justifier les sacrifices, les marches épuisantes, la misère et les combats meurtriers. A cet instant, Napoléon est persuadé qu’en tenant Moscou, il tient la Russie. Tenir la ville, c’est d’abord installer les bivouacs, comme la Vieille Garde sur de somptueuses propriétés abandonnées, et la Jeune, dans les faubourgs. Le 15 au matin, l’Empereur à la tête de la Garde, investit le Kremlin, palais des tsars. En se déployant dans la cité, les troupes découvrent des portes closes et barricadées. Pour les grognards, à qui Moscou a été présenté comme la terre promise, tout dans cette ville présente un aspect insolite et inquiétant. Il ne reste que des mendiants, des repris de justice libérés à la hâte et quelques milliers d’habitants qui n’ont pas voulu se joindre aux fugitifs. Quant aux troupes russes repliées au sud et à l’est, elles patientent et se préparent à frapper à nouveau. Le mauvais pressentiment des anciens se concrétise vers minuit lorsque d’immenses clameurs s’élèvent au milieu des flammes. « Les russes brûlent leur capitale ! ». Un détachement de la Garde sous les armes se presse autour de l’Empereur sous une voûte de feu, alors que le général de Lariboisière le supplie de se retirer. Finalement, il ne quitte le Kremlin que le 16 vers 17 heures pour le palais de Petrovskoïe, à 4 kilomètres au nord-ouest de Moscou, suivi de sa Garde courant à toute jambe, colonne par un, à travers le brasier. Au prix « de capotes brûlées, de bonnets grillés et de moustaches roussies », la Vieille garde ayant sauvé son chef regarde avec effarement l’immense bûcher. L’Empereur ne rejoint le Kremlin que le 18 septembre au travers de monceaux de ruines encore fumantes et la Garde reprend ses postes. Pourtant la vie s’organise dans une ville dévastée par l’incendie en déployant des hôpitaux de campagne ainsi que des dépôts de vivres et une aide improvisée aux sinistrés. Au Kremlin, on découvre une cache où sont entassés rhum, café, sucre, chocolat, poissons salés, thé, viande et confitures, bien peu pour rassasier 100 000 hommes, mais incitant au pillage dans l’espoir de trouver d’autres butins. Peu à peu, le désordre s’installe avec une mauvaise distribution des stocks de farine et d’avoine, des unités vivant d’abondance et d’autres de disette. Entre temps, Koutouzov, au sud de la ville, fourbit ses armes et l’armée russe devient de plus en plus active. Déjà, des essaims de cosaques dressent des embuscades meurtrières, comme celle du 25 septembre causant la perte de 80 dragons de la Garde en mission de reconnaissance.

Au soir, l’Empereur et sa Garde rentrent dans les faubourgs. Tous croient toucher au but. La prise de la capitale semble justifier les sacrifices, les marches épuisantes, la misère et les combats meurtriers. A cet instant, Napoléon est persuadé qu’en tenant Moscou, il tient la Russie. Tenir la ville, c’est d’abord installer les bivouacs, comme la Vieille Garde sur de somptueuses propriétés abandonnées, et la Jeune, dans les faubourgs. Le 15 au matin, l’Empereur à la tête de la Garde, investit le Kremlin, palais des tsars. En se déployant dans la cité, les troupes découvrent des portes closes et barricadées. Pour les grognards, à qui Moscou a été présenté comme la terre promise, tout dans cette ville présente un aspect insolite et inquiétant. Il ne reste que des mendiants, des repris de justice libérés à la hâte et quelques milliers d’habitants qui n’ont pas voulu se joindre aux fugitifs. Quant aux troupes russes repliées au sud et à l’est, elles patientent et se préparent à frapper à nouveau. Le mauvais pressentiment des anciens se concrétise vers minuit lorsque d’immenses clameurs s’élèvent au milieu des flammes. « Les russes brûlent leur capitale ! ». Un détachement de la Garde sous les armes se presse autour de l’Empereur sous une voûte de feu, alors que le général de Lariboisière le supplie de se retirer. Finalement, il ne quitte le Kremlin que le 16 vers 17 heures pour le palais de Petrovskoïe, à 4 kilomètres au nord-ouest de Moscou, suivi de sa Garde courant à toute jambe, colonne par un, à travers le brasier. Au prix « de capotes brûlées, de bonnets grillés et de moustaches roussies », la Vieille garde ayant sauvé son chef regarde avec effarement l’immense bûcher. L’Empereur ne rejoint le Kremlin que le 18 septembre au travers de monceaux de ruines encore fumantes et la Garde reprend ses postes. Pourtant la vie s’organise dans une ville dévastée par l’incendie en déployant des hôpitaux de campagne ainsi que des dépôts de vivres et une aide improvisée aux sinistrés. Au Kremlin, on découvre une cache où sont entassés rhum, café, sucre, chocolat, poissons salés, thé, viande et confitures, bien peu pour rassasier 100 000 hommes, mais incitant au pillage dans l’espoir de trouver d’autres butins. Peu à peu, le désordre s’installe avec une mauvaise distribution des stocks de farine et d’avoine, des unités vivant d’abondance et d’autres de disette. Entre temps, Koutouzov, au sud de la ville, fourbit ses armes et l’armée russe devient de plus en plus active. Déjà, des essaims de cosaques dressent des embuscades meurtrières, comme celle du 25 septembre causant la perte de 80 dragons de la Garde en mission de reconnaissance.

La retraite

Les jours passent, la mauvaise saison approche, et le tsar Alexandre demeure de marbre aux sollicitations de paix de l’Empereur. Celui-ci s’inquiète lorsque la réponse vient de Koutouzov, le 12 octobre, par une violente attaque éclair surprenant la cavalerie de Murat avec de lourdes pertes. A cette date, la grande Armée compte moins de 100 000 hommes et la Garde, 17 000 fantassins et 4000 cavaliers. Les projets de Napoléon d’hiverner sur place ou d’attaquer Koutouzov s’évanouissent. Il consent alors à écouter ceux qui prônent un départ de ce pays de malheur et un repli vers la Pologne. Enfin, le 13 octobre, alors que tombe la première neige, la Vieille Garde reçoit l’ordre de se préparer au départ avec 15 jours de vivres. Les ordres d’évacuation de Moscou fusent. Partent d’abord, le 18, les corps d’armée de Davout et Ney. Le lendemain, c’est au tour de la Vieille Garde, suivi de la Jeune Garde, et ce qui reste de la cavalerie. Seul demeure au Kremlin, le corps d’armée du maréchal Mortier avec un détachement interarmes de la Jeune Garde.

L’armée se met en marche lentement, entravée par un trop grand nombre de voitures aux charrois hétéroclites, pesamment chargés de trophées, d’argenterie et de lingots d’or récupérés au Kremlin. Durant les 3 semaines qui suivent, l’armée doit faire face aux privations, à la perte de moral, au relâchement de la discipline, au typhus, au manque de chevaux et de ravitaillement ainsi qu’aux incessantes attaques des cosaques et des partisans. L’objectif de Napoléon est de faire prendre à la Grande Armée ses quartiers d’hiver au dépôt de ravitaillement de Smolensk, 430 kilomètres à l’Ouest. Mais, l’anéantissement de 2 escadrons de chevau-légers de la Garde par les cosaques vient lui rappeler la terrible réalité. Le 24 octobre, au prix d’un lourd tribut, les batteries à cheval dégagent en force un début d’encerclement par les troupes de Koutouzov au niveau de Kalouga. Dans la nuit du 25, l’Empereur lui-même échappe de justesse à sa capture par des cosaques bousculés et détruits par des mamelucks et des chasseurs de l’avant-garde. Dès lors, il sera escorté en permanence par la Vieille Garde. Ayant reçu l’ordre, le 20 octobre, de quitter Moscou après avoir fait sauter le Kremlin, le détachement de Mortier, parvient à s’infiltrer entre les nuées de cosaques et à rejoindre l’Empereur. On traverse le champ de bataille de la Moskova, et il fait déjà – 4°. La situation se dégrade brutalement avec les périodes de gel et de pluie. On brûle les bagages inutiles, on abandonne les voitures enlisées. Début novembre, il gèle et il neige en permanence. On pétrit la farine avec de la neige pour faire cuire des galettes, encore faut-il pouvoir allumer un feu. Tout soldat qui s’éloigne ou qui traîne sur le parcours est perdu, emporté par la fatigue et le froid, ou la poitrine transpercée par la lance d’un cosaque. Tant bien que mal, l’armée française réduite à 50 000 hommes, arrive à Smolensk le 9 novembre, avec 40 % des troupes encore en état de combattre.

L’armée se met en marche lentement, entravée par un trop grand nombre de voitures aux charrois hétéroclites, pesamment chargés de trophées, d’argenterie et de lingots d’or récupérés au Kremlin. Durant les 3 semaines qui suivent, l’armée doit faire face aux privations, à la perte de moral, au relâchement de la discipline, au typhus, au manque de chevaux et de ravitaillement ainsi qu’aux incessantes attaques des cosaques et des partisans. L’objectif de Napoléon est de faire prendre à la Grande Armée ses quartiers d’hiver au dépôt de ravitaillement de Smolensk, 430 kilomètres à l’Ouest. Mais, l’anéantissement de 2 escadrons de chevau-légers de la Garde par les cosaques vient lui rappeler la terrible réalité. Le 24 octobre, au prix d’un lourd tribut, les batteries à cheval dégagent en force un début d’encerclement par les troupes de Koutouzov au niveau de Kalouga. Dans la nuit du 25, l’Empereur lui-même échappe de justesse à sa capture par des cosaques bousculés et détruits par des mamelucks et des chasseurs de l’avant-garde. Dès lors, il sera escorté en permanence par la Vieille Garde. Ayant reçu l’ordre, le 20 octobre, de quitter Moscou après avoir fait sauter le Kremlin, le détachement de Mortier, parvient à s’infiltrer entre les nuées de cosaques et à rejoindre l’Empereur. On traverse le champ de bataille de la Moskova, et il fait déjà – 4°. La situation se dégrade brutalement avec les périodes de gel et de pluie. On brûle les bagages inutiles, on abandonne les voitures enlisées. Début novembre, il gèle et il neige en permanence. On pétrit la farine avec de la neige pour faire cuire des galettes, encore faut-il pouvoir allumer un feu. Tout soldat qui s’éloigne ou qui traîne sur le parcours est perdu, emporté par la fatigue et le froid, ou la poitrine transpercée par la lance d’un cosaque. Tant bien que mal, l’armée française réduite à 50 000 hommes, arrive à Smolensk le 9 novembre, avec 40 % des troupes encore en état de combattre.

La résistance désespérée à Krasnoïe

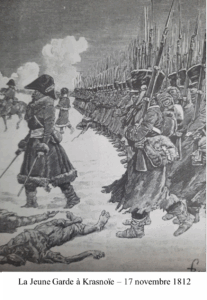

Dans ces conditions dramatiques, Napoléon se rend compte que la position de Smolensk est intenable et choisit de poursuivre la retraite. Mais la situation va évoluer vers un inévitable affrontement au niveau de la ville de Krasnoïe. A son approche, les colonnes françaises s’étendent sur plus de 60 kilomètres et les unités ne sont plus en ordre de bataille. Le 14 novembre, la tête de l’armée française, passe la ville et continue sa marche à l’ouest vers Orcha. Le lendemain, Napoléon, avec ses 16 000 hommes de la Garde Impériale, arrive à son tour à Krasnoïe où il pense rester quelques jours, afin de permettre aux corps d’armée d’Eugène de Beauharnais, de Davout, et de Ney en arrière garde de le rejoindre pour poursuivre la retraite. L’Empereur, qui commande personnellement la Garde Impériale, marche sur les hauteurs situées le long de la route, où sont postées les forces russes impressionnées par l’ordre et le calme des unités d’élite de la Garde, malgré les déluges d’artillerie. Le général russe Denis Davidov, chef des francs-tireurs, témoignera, en faisant allusion à l’héroïsme du major des grenadiers à cheval de la Garde Remy Exelmans : « […] Dans l’après-midi, on a aperçu la Vieille Garde, entourant Napoléon […] Je n’oublierai jamais l’incroyable résolution de ces soldats, pour qui la menace de la mort est une expérience quotidienne et familière. Avec leurs grands chapeaux en peau d’ours, leurs uniformes bleus, leurs ceintures blanches, leurs panaches rouges, leurs épaulettes, ils ressemblaient à des pavots sur le champ de bataille enneigé […] La Garde Impériale avec Napoléon parmi eux traversa les rangs de nos cosaques comme un navire de 100 canons aurait traversé une flottille de bateaux de pêche ». L’Empereur, rentré dans la ville en ayant chassé les derniers escadrons de cosaques qui la défendaient la ville, met à profit ce succès pour lancer le général Roguet et la Jeune Garde dans une attaque surprise au sud contre un cantonnement de 3 500 russes mis en déroute. Mais la situation devenue gravissime pour Eugène et Davout, bousculés et au bord de l’anéantissement, alerte l’Empereur sur les périls qui menacent son armée. Une attaque déterminée de Koutouzov serait la fin de la Grande Armée. C’est alors que Napoléon prépare sa Garde Impériale pour feindre une offensive contre le gros de l’armée russe. L’artillerie de la Grande Armée est rassemblée comme pour une offensive et la Garde se met d’elle-même en colonnes d’attaque. Napoléon fait le pari que cette manœuvre inattendue dissuadera les Russes d’attaquer Davout et permettra au reste du corps d’Eugène d’engager la retraite. À 5 heures de l’après-midi du 17 novembre, 11 000 soldats de la Garde sortent de Krasnoïe pour sécuriser le terrain aux abords de la ville ravagée par l’incendie, vers l’est et le sud-est.

Sa canne à la main, Napoléon se place à la tête des grenadiers de la Vieille Garde, en déclarant : « J’ai joué assez longtemps à l’Empereur ! Il est grand temps de jouer au général ! ». La feinte est un succès… éphémère. Face à la détermination de la Garde, les Russes concentrent leurs colonnes d’infanterie, appuyées par toute la puissance de l’artillerie qui malmène la Garde qui n’a pas assez de canons pour riposter.

Mais, contre toute attente, Koutouzov annule l’offensive prévue. Les Russes passent le reste de cette journée, à distance de la Garde, hors de portée des fusils et des baïonnettes françaises, se contentant de les canonner à distance. Pourtant, la Jeune Garde connait une hécatombe sous un barrage d’artillerie dévastateur lors de l’attaque du village d’Ouvarovo pour couvrir le repli de Davout. Peu après, le carré des voltigeurs survivants est perforé par les cuirassiers russes. Non loin de là, un régiment de la Vieille Garde est chassé d’une position défensive avec des pertes massives, principalement dues aux tirs d’artillerie. Roguet tente de la soutenir en attaquant les batteries d’artillerie russe avec la Garde du 1er régiment d’infanterie légère, mais cette offensive est atomisée par les tirs et les charges de la cavalerie russes. Seulement 50 soldats et 11 officiers du 1er d’infanterie légère survécurent à ce choc. La Garde Impériale tient bon malgré de lourdes pertes. Mais la poussée russe, conjuguée aux nombreuses pertes de la Jeune Garde, décide Napoléon à abandonner son idée de résister assez longtemps pour permettre au corps d’armée de Ney arriver à Krasnoïe. Pour éviter l’encerclement et la destruction par Koutouzov, Napoléon ordonne aussitôt à la Vieille Garde de se replier sur la cité, puis de rejoindre le IVe corps d’Eugène, à l’Ouest. La Jeune Garde, à son point de rupture, est relevée peu après par les troupes de Davout réorganisées à Krasnoïe.

Mais, contre toute attente, Koutouzov annule l’offensive prévue. Les Russes passent le reste de cette journée, à distance de la Garde, hors de portée des fusils et des baïonnettes françaises, se contentant de les canonner à distance. Pourtant, la Jeune Garde connait une hécatombe sous un barrage d’artillerie dévastateur lors de l’attaque du village d’Ouvarovo pour couvrir le repli de Davout. Peu après, le carré des voltigeurs survivants est perforé par les cuirassiers russes. Non loin de là, un régiment de la Vieille Garde est chassé d’une position défensive avec des pertes massives, principalement dues aux tirs d’artillerie. Roguet tente de la soutenir en attaquant les batteries d’artillerie russe avec la Garde du 1er régiment d’infanterie légère, mais cette offensive est atomisée par les tirs et les charges de la cavalerie russes. Seulement 50 soldats et 11 officiers du 1er d’infanterie légère survécurent à ce choc. La Garde Impériale tient bon malgré de lourdes pertes. Mais la poussée russe, conjuguée aux nombreuses pertes de la Jeune Garde, décide Napoléon à abandonner son idée de résister assez longtemps pour permettre au corps d’armée de Ney arriver à Krasnoïe. Pour éviter l’encerclement et la destruction par Koutouzov, Napoléon ordonne aussitôt à la Vieille Garde de se replier sur la cité, puis de rejoindre le IVe corps d’Eugène, à l’Ouest. La Jeune Garde, à son point de rupture, est relevée peu après par les troupes de Davout réorganisées à Krasnoïe.

Le 17 novembre fut probablement la plus sanglante journée de la Jeune Garde. Seulement 3 000 hommes sur les 6 000 qu’elle comptait encore survécurent aux bombardements et aux assauts russes. Koutouzov et 70 000 soldats finissent par occuper Krasnoïe et ses environs, à la tombée de la nuit. S’agissant de la Grande Armée, malgré une retraite héroïque depuis Smolensk, le maréchal Ney subira une terrible défaite avec 2 000 rescapés le 20 novembre sur les 8 000, 2 jours plus tôt. Cet évènement immortalisera le maréchal, « le brave des braves », dans l’Histoire Militaire. La manœuvre d’intimidation de la Garde impériale a dissuadé Koutouzov de lancer l’assaut final. Mais si Napoléon sauve ainsi son armée de l’anéantissement complet à Krasnoïe, c’est au prix d’énormes pertes humaines, les généraux ayant presque systématiquement été défaits au cours des 4 jours que dura l’engagement.

La Bérézina (26 au 29 novembre 1812)

La Bérézina (26 au 29 novembre 1812)

De nombreuses œuvres et de récits terribles des soldats sur leurs souffrances et leurs misères ont fait de la traversée de la Bérézina, le symbole de la tragique retraite de Napoléon et de la débâcle que fut la Campagne de Russie, et ont inspirés d’illustres écrivains comme Honoré de Bazac, Victor Hugo ou Léon Tolstoï. Aussi, parmi les multiples actions rivalisant d’héroïsme et de courage des soldats de la Grande Armée, on ne mentionnera sans les développer que quelques faits marquants de la Garde Impériale tels que :

- le maréchal Mortier, qui installera 1500 hommes de la Jeune Garde en appui du repli des unités après le franchissement du fleuve sous des volées apocalyptiques de boulets ;

- les marins de la Garde qui se sacrifieront dans l’eau glacée auprès des pontonniers du général Eblé qui périront en préservant les ponts de fortune et les radeaux pour faire franchir les colonnes hétéroclites d’une armée en lambeaux pilonnée par l’artillerie russe ;

- les batteries d’artillerie de la Garde qui répondront aux canons russes pour protéger la retraite du corps d’armée de Victor résistant héroïquement au général Russe Wittgenstein sur le plateau de la rive gauche du fleuve, avec le sacrifice de 12 000 soldats ne pouvant franchir le fleuve ;

- le chirurgien de la Garde Dominique Larrey (voir section 5) qui fera plusieurs voyages sous le feu ennemi pour sauver ses équipages ainsi que les voitures chargées de blessés et d’instruments.

- … et tant d’autres !

La bataille de la Bérézina est paradoxalement considérée comme une victoire militaire ainsi que le démontre Jacques-olivier Boudon dans son ouvrage « Napoléon et la campagne de Russie : 1812 ». La Grande Armée évite l’anéantissement, mais sa situation est critique. Il n’y a guère plus que quelques milliers de soldats en état de combattre (surtout des grenadiers de la Vieille Garde), alors qu’environ 50 000 traînards se replient sur Wilnia. La Bérézina est ainsi restée une profonde blessure dans l’imaginaire français, un désastre national au cours duquel la neige a enseveli les rêves de conquête de Napoléon.

Le désastre

Décimée par la faim et le froid plus que le feu ennemi, la Vieille Garde ne compte plus que 2 000 hommes le 29 novembre, et la jeune Garde, 800. Elle n’est plus qu’une colonne de fantômes qui se dirige vers Wilnia. Le froid devient atroce avec -30°, et les hommes épuisés meurent devant les feux, sans un mot, sans un râle, sans un bruit. Pourtant, elle reste digne d’elle-même jusqu’au dernier jour en trouvant la force et les ressources pour repousser, dans les nuits d’encre, les groupes de cosaques harcelant les malheureux regroupés dans les masures des rares villages. Le général Caulaincourt (ancien ambassadeur de Russie) écrira : « Ce corps était encore admirable par son exemple, sa vigueur et son air martial, ces vieilles moustaches se déridaient dès qu’elles apercevaient l’Empereur, et le détachement de garde qui prenait chaque jour le service était dans une tenue à étonner ». Informé de la conspiration du général Malet à Paris, Napoléon décide, la mort dans l’âme, de partir le 5 décembre au soir à partir du village de Smorgoni (100 km nord-ouest de Minsk, de nos jours en Biélorussie). Le traineau de l’Empereur, attelé par 6 chevaux, est escorté par 30 chasseurs à cheval de la Garde parmi les plus valides. 22h00 : c’est le départ, et le thermomètre marque -30°. L’escorte ira au bout de ses forces pour la protection de son empereur, seuls sur les routes glacées, à la merci des cosaques. Pourtant l’étoile brillera toujours sur Napoléon qui arrivera à Paris le 18 décembre. Entre temps, la Garde Impériale parvient à Kœnigsberg avant Noël. Le maréchal Lefebvre estime que sur le millier d’hommes encore vivants, 500 tout au plus peuvent encore utiliser un fusil. Les autres, gelés et gangrenés sont évacués vers Dantzig pour qu’on puisse leur faire au plus tôt l’amputation des doigts de pieds et des mains. La vieille Garde à pied ne compte plus que de 15 à 40 hommes par compagnies.

Janvier 1813. Le malheur s’acharne. Les prussiens ont fait défection. Murat, désigné commandant en chef au départ de l’Empereur et préoccupé par ses intérêts dynastiques quitte brusquement son poste pour rejoindre Naples. Sur le départ, il désigne la ville de Posen (près de Varsovie, Pologne) comme point de ralliement intermédiaire de la Garde Impériale. Alors commence un grand et surprenant travail de réorganisation. Sous l’impulsion du prince Eugène, des unités se reforment, comme celles du général Roguet qui reprend ses troupes en main et organise une petite division aux rangs dramatiquement éclaircis.

1er février : tous les maréchaux et généraux de division sont réclamés par l’Empereur à Paris, entre autres, pour leur rappeler sa promesse faite le 5 décembre 1812 à Smorgoni : « Je vous quitte, mais c’est pour aller chercher 300 000 soldats ».

Christian LE MELINER

A suivre, section 8 : « Le tournant dans l’emploi de la Garde »

« Ils grognaient et le suivaient toujours », par Auguste RAFFET (1836)

***

Sources : « La Garde impériale » – Commandant Henry LACHOUQUE – édition LAVAUZELLE – 1982 ;

« Le Consulat et l’Empire » – Jean-Paul BERTAUD – A. COLIN – édition 2021 ;

« Les mythes de la Grande Armée » – Sous la direction de Thierry LENTZ et Jean LOPEZ – édition PERRIN – 2022 ;

« Les guerres napoléoniennes, une histoire globale » – Alexander MIKABERIDZE – édition FLAMMARION – 2020 ;

Dictionnaire d’Histoire de France – sous la direction de Alain DECAUX de l’Académie française et André CASTELOT – librairie académique Perrin – 1981 ;

Encyclopédie WIKIPEDIA ;